ワンオペ育児に絶望して悟った「つかれない家族」の極意

夫婦はもともと他人であり、生まれ育った環境も違えば、家事や育児に関する考え方も異なる。仕事の状況によって、また価値観によって家事育児の割合がどちらかに偏ることもある。

イラストレーター・コミックエッセイストとして活躍するハラユキ氏の夫は仕事人間の会社員。ゆえに育児だけでなく、家事もハラユキ氏がワンオペで奮闘してきた。自身では楽しく子育てしていたつもりが、いつの間にか疲弊し、体調を崩したことから「息子のためには自分がすべて抱えていてはいけない!」と一念発起。「夫をいかに巻き込むか?」「家族全員がストレスなく過ごすにはどうしたらいいか?」……を模索するべく、海外を含め様々な家族を取材し、ヒントを得ながら、「つかれない家族」について考え、実践してきた。

『ほしいのは「つかれない家族」』第1章を今すぐ読むならコチラ

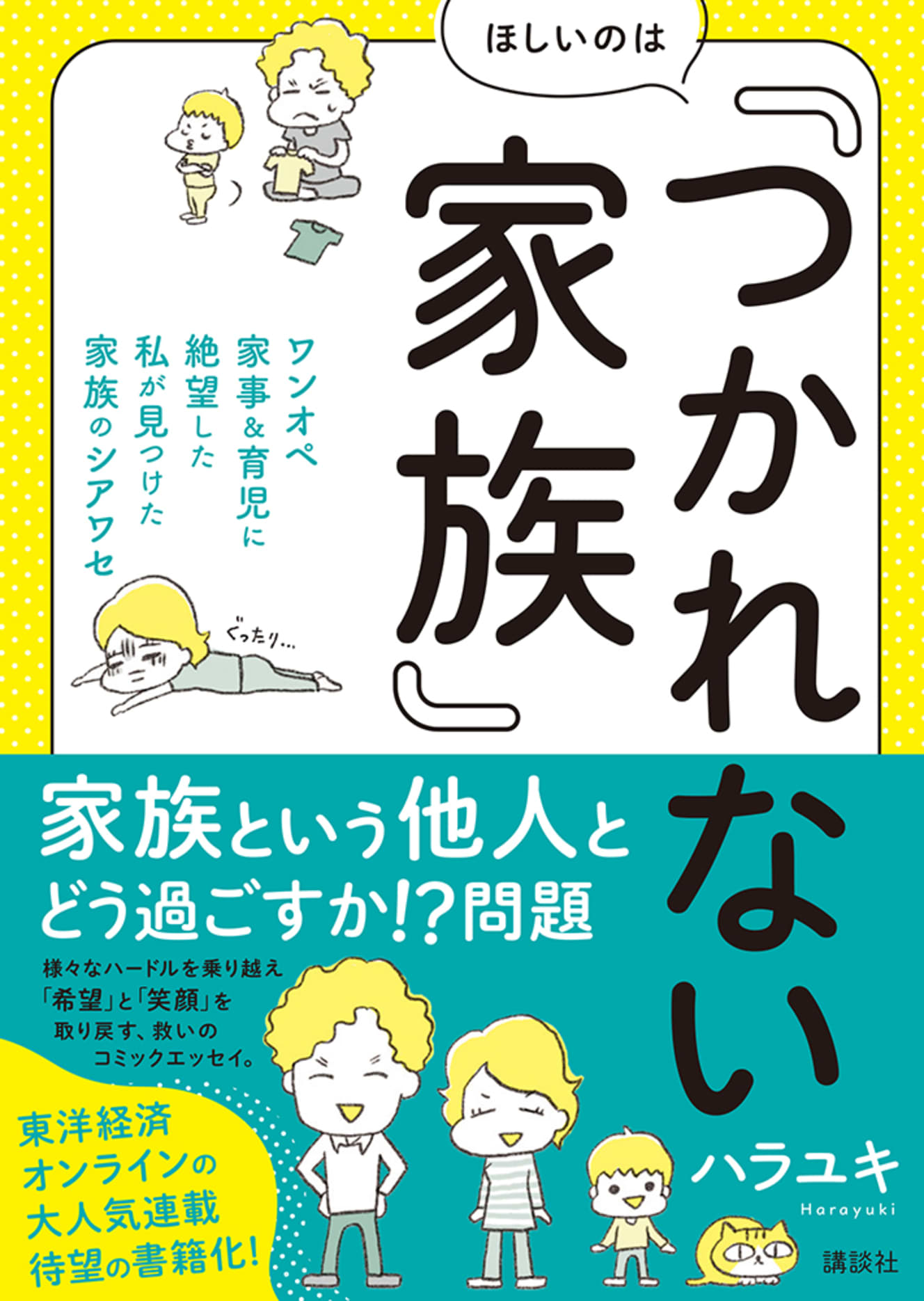

『ほしいのは「つかれない家族」 ワンオペ家事&育児に絶望した私が見つけた家族のシアワセ』(小社刊)は、世界各国の家族の形についてハラユキ氏が取材した記録であり、現在も続く東洋経済オンラインの人気連載をもとにまとめられている。今回、著者のハラユキ氏に「つかれない家族」になるための秘訣を聞いた。

——こう乗り切れ、とか、そういうガッツあるものではなく「つかれない家族」というタイトルに込めた思いはありますか?(聞き手:ノンフィクションライター高橋ユキ氏 以下同)

「書籍の元となっている東洋経済オンラインでの連載開始当時、私も編集さんも家事育児に疲れていたんです(笑)。それで『疲れない家族が欲しいね』という話になって。家族がハッピーとか、夫婦がラブラブとかいう前に『疲れない』というささやかな望みを叶えたいと思ったんです。

連載が始まり、しばらくは産後の夫婦関係がどう良くなっていったのか、我が家の話し合いの仕方とかを描いていたんですが、そのうち私が夫の仕事の都合でバルセロナに行くことに。あちらでいろいろな家族に出会い、面白いなと、最初は友人あたりから取材を始めました」

——地域や年代によって差はありますが、日本にいると、ある一定のスタンダードとされる家族の形があるように感じます。ところが海外のご家族のエピソードを拝読すると、本当にいろいろな形があるんだなと驚かされました。

「妻は自分のパートナーであって家政婦ではない」といったイギリス人男性の言葉も深く刺さります。欧州では男女平等の意識も強いですね。

「そうですね。ただ、欧州だと共働きが多く男女の平等感はありますが、『産んだらすぐに働いてお金入れてね……』みたいなシビアな関係性の家庭もあったりと、なにもかも良いわけじゃないんです。また、空気として専業主婦が許されない国もあります。『なんで? 体悪いの?』って言われちゃうし、差別されちゃうこともある。

どこかの面を見れば海外のほうが優れていたりする。でも別の面を見れば日本のほうが良い場合もあり、一概にどちらが良いかと言うのは本当に難しいです。

私も、北欧やフランスが子育てしやすいと言っているメディアを信じて取材をしてみたら、素晴らしいところはそれぞれあるけれど、課題もあることがわかりました。北欧は税金がバカ高いですし…。日本にもこういう良いところがあったんだと逆に気づかせてもらえたりしています。

特に育休制度において……自営業にこの制度がないという難点はありますが、会社員に関して充実度はトップレベルです。なかでも男性の育休制度はすごく充実しています。ただ取っている人が少ないとか、取りにくいとか、また別の問題があるんですよね。これは制度の問題ではなく『空気』の問題です」

——さまざまな国の現状を取材される中で、日本の出産育児をめぐる現状と、将来的にどういう形、どういう『空気』が望ましいと思われますか?

「やっぱり日本の一番の問題は空気感。若い人は少しずつ変わっているとは思いますし、もういまは働き方や生き方も変わっているのに、未だに『家事育児は女がするべきだ』みたいな、前時代の思想が日本上空に停滞している。それを私は『前時代低気圧』と呼んで漫画にしてきました。

場所によって停滞具合が違っていて、人によってその低気圧に飲まれない人もいれば、飲み込まれやすい人もいる。その感じが低気圧と同じだなと思っていて。

日本人は『周りに合わせなきゃ』と空気を読んで動きがちだし、自己主張も下手なので空気が変わらないと動きにくいんですよ。個々の家庭内で『夫を動かしたい』とか『意識を変えたい』と画策するのには限界があって、やっぱり社会の空気が変わるのが一番の解決策だなと感じています。

例えば私はスペインにいるとき、知り合いの日本人家族の奥さんが妊娠中だったんですが、ご主人が会社で『妻が妊婦健診に行っている』とスペイン人の同僚に言ったら『なんで君はここにいるんだ!』って言われたそうなんです。『スペインでは妊婦健診も夫婦で一緒に行くものだから、今から一緒に行ってこい』と怒られて行ってきたと。

でもそれは、日本だと逆に止められそうな話だし『一緒に行くなんて……』みたいな空気がある。家族単位の話ではなくもう国全体の空気として、そうなっているなと思うんです。一方スペインでは、子供の行事や用事で父親が会社を休みやすい。いちいち会社と戦わなくていいのは楽じゃないですか? 戦うどころか『行って来い』みたいな空気ですし。

本当に、空気って強いので、だからこそ私たち就職氷河期世代が発信して『前時代低気圧』を蹴ちらさないと、下の世代が大変だ、みたいな思いもあってこの本を描きました」

——私も実はワンオペ気味に家事育児をやっていた過去があり、病気になったり精神的におかしくなりそうな時期があって、そのとき「私が倒れると子供が大変だ、私が元気なのが一番いい」と思い、そこから頑張りすぎるのをやめました。

ご著書にも、ハラユキさんが疲れ果てている時、お子さんを乗せている自転車が倒れてしまい「つかれた状態で育児を続けるのはリスクが大きすぎる」と考えた……というくだりがあって、「同じだ!」って思ったんです。

「あれぐらいのことがないと気づけないですよね。実際、ワンオペなんて無理なんですよね。夫婦2人でも子育ては大変だし、社会で育てなければならないものを、一人で何を頑張っていたのか、と今は思います」

——本書では、そんな家事育児で「つかれない」ための時短家電や台所道具が紹介されていますが、特にハラユキさんご自身が愛用されているものが知りたいです。

「うちが買ったのはお掃除ロボットのルンバ、ブラーバ、あと食洗機、自動調理器のホットクック、本にも描きましたが、みじん切り機の『ぶんぶんチョッパー』などです。あのチョッパーは子供も楽しんで手伝ってくれるのでおすすめです。

実は、私は家電の比較検討が苦手で、これまで積極的に取り入れられなかったんですが、夫はそういうのが得意なので、彼のほうが比較検討をして購入してくれています。それも、話し合えるようになったからこそできたことだと思います。だいぶ楽になりましたし、ホットクックは夫のほうが使いこなしています。

家事手伝いサービスはバルセロナで頼んでいました。スペインには学童がなかったんです。でも日本に帰ってきてからは学童もあるし、以前ほどは頼んでいません。日本も家事や育児の外注サービスが一般的になってきましたが、東京はまだしも、地方だと家事手伝いサービスもシッターも頼む人がいないという声はすごく聞きます。田舎だと人の目があって頼みにくいという声も。課題はいろいろありますね」

——ちなみにいろいろなご家族の取材を行っていますが、お子さんはどこかに預けていましたか?

「学校に行っている時間帯だったら問題ないんですけど、ご家族の取材をしたいとなると旦那さんが家にいる週末が多くなりますよね。だから結構、連れて行ってました。そこのお子さんと遊ばせているときもありましたし、スウェーデン取材には息子と二人で行きました。『よく連れて行ったな』と後から思いますけど、ちょうど息子の学校が休みの時期で夫が仕事だったので。

スペインの学校ってすごく休みが多くて学童もなく、そういう意味では日本のほうが恵まれていますが、旅行に行けるぐらい長い休みがあったので、せっかくだから息子と一緒に会おうと。特にスウェーデン取材はゲイパパカップルとお子さんという家族構成だったので、息子の知見を広げるという意味でも連れて行きました。

スペインって経済状況が良くないので、子育て支援政策がすごく充実しているわけではないんですよ。環境や人の優しさ、ハッピーな感じ、食事の美味しさなど、そういうのは子育て環境として素晴らしいですが、いわゆる育休制度やお金の支援などはそれほどでもない。

それぞれに、素晴らしいし見習いたいところもあるけど、そればかりじゃないんだな、ということの繰り返しですよね。この国はここがすごいな、でも日本もここがいいんだとか。ここを変えればいいのかとかずっとやっている感じですね」

——いまご夫婦の関係はどんな感じですか? 「つかれない家族」になっていますか?

「いまは夫がすごく家事をしています。意識が変わったこともあるし、コロナで在宅が増えたことも大きいです。家にいる時間が増えたからか、部屋が散らかっているとか、いろいろなことが気になり始め、家事をしてくれたり。あとは、買い物チェックのアプリなど新しいツールを見つけてくれたりして、すごく助かっています。年末年始に家族でやることとか、買い物リストや引っ越し時に準備するものなどを全部共有できて、とても便利ですよ」

——本書から一番感じるのは夫婦間のコミュニケーションの重要性です。家事育児が大変で困っているから役割分担したいと伝える場合、どうコミュニケーションするのが良いでしょう。

「いろいろな家族の話を聞いて思うんですが、しっかりしているママのほうが家事育児を抱え込みすぎる傾向があります。夫に本や記事を見せて『こうしたほうがいい』と細かく指示をしてしまうんですが、それってやりすぎると、相手は逃げていくんですよね。

逆に相手から同じことをされたらこちらも逃げるじゃないですか。『あなたが間違っているからこうしたらいいんだ』とか言われると息が詰まりますし、正論を言われるほど逃げたくなると思うんですよ。

なので『うちはいまこういう状況だけどどうしたらいいんだろう?』というふうに相談して、相手に委ねて、考えてもらう。そう意識するようにしました。例えば、妻が抱え込みすぎてパンクして子供に辛く当たったり、家が荒れたりするのは、夫の人生にとっても問題ですよね。妻に捨てられるかもしれないし。それは彼の人生だから彼が判断すべきこと。

うちはこういう状況で、このままだと私が壊れるかもしれない、子供に優しくできないかも、その問題をどうしたらいいと思う? と尋ねてみる。自分の中で結論はあっても、相手に委ねてみる。それを繰り返すと当事者意識が出てくるのではと思います。

でもとにかく、疲れていていま自分ではそんなにうまくコミュニケーションできない、という人のためにこの本を描いているので、家庭にさりげなく置いといてもらえれば(笑)。『こういうふうにしてよ』じゃなくて『いろいろなやり方があるんだね』と、話し合いのきっかけにしてもらえたら嬉しいです」

——「つかれない家族」になるため、一番大事なことってなんですか?

「本にも出てくるスウェーデン人パパ&日本人パパのゲイカップルと先日、オンラインで話したんですが、そのとき、つかれない家族のコツを改めて聞いたんです。そうしたら日本人パパが『「疲れた」と言えることがまず基本』と話していて、確かにそうだなと思いました。

『前時代低気圧』に取り囲まれている家庭だと、奥さんが『疲れた』と言っても『専業主婦のくせに何を甘えたこと言ってるんだ』という空気で言えない……となると、より一層疲れてしまう。だからお互いに『疲れたね』とか『大変だったね』と言い合えることは、本当に『つかれない家族』の基本だなと改めて思いました」

『ほしいのは「つかれない家族」 ワンオペ家事&育児に絶望した私が見つけた家族のシアワセ 』(講談社の実用BOOK)を購入するならコチラ

- 取材・文:高橋ユキ

傍聴人、フリーライター

傍聴人。フリーライター。『つけびの村 噂が5人を殺したのか?』(晶文社)、『暴走老人・犯罪劇場』(洋泉社新書)、『木嶋佳苗 危険な愛の奥義』(徳間書店)、『木嶋佳苗劇場』(宝島社)、古くは『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』(新潮社)など殺人事件の取材や公判傍聴などを元にした著作多数。6月1日に「逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白」(小学館)が新たに出版された