オリンピックを知りすぎた男・吹浦忠正氏に聞く「日の丸」トリビア

現在使われている「日の丸」のデザインが決まったのは、1999年!?

「昔は種類がたくさんあったんですよ。関ヶ原の合戦なんて日の丸オンパレードで、全部色が違うんです。赤地に金とか黄地に青とか、白地に黒の団子が5つとか」

そう話すのは、NHK大河ドラマ『いだてん』にも登場した公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局アドバイザーの吹浦忠正さん(肩書き長っ!)。日本で開催されたすべてのオリンピックで国旗を監修している人物だ。

白地に赤い日の丸が、日本を代表する旗として最初に選定されたのは1854年。その後、明治維新を経て、新政府が国旗を日の丸に決定する。

「明治3年に『太政官布告第57号』(商船に関する規則)が出されて日の丸のデザインが決まりましたが、これがややこしくて、“円の中心は対角線の交点から旗竿側に1/100だけずれる”とある。誰も守ってないですよ、そんなもの」(吹浦忠正さん 以下同)

その後、詳細が正式に決まらないまま時代は平成へ。そして1999年、『国旗国歌法』により、現在の日の丸のデザイン(円の直径は縦の3/5で、旗の中心にくる)が正式決定。これによって日の丸は上下左右のない旗となった。

上下といえば、世界でいちばん上下を間違えて掲げられるのはイングランド、スコットランド、アイルランドの3つの国旗を組み合わせてできているイギリスの国旗、ユニオン・ジャックだ。1801年、アイルランドと合併する際にスコットランドの斜め白十字が隠れないように、アイルランドの斜め赤十字を左回りに少しずらしているのだ。

1975年にエリザベス女王が来日した際、国会正門に日の丸と並んで掲げられたイギリス国旗も逆さまだった。女王が国会に到着するまで20分というときに、たまたま通りかかった吹浦さんが間違いを指摘したという。

「日の丸は上下がないから両方の旗を同時に降ろし、両方逆さまにしてもう一度揚げなさいと言いました。無事に旗の向きが直ったのは、女王が到着する10分ほど前のことでした」

この国旗逆さま事件、実は過去のオリンピックでも頻繁に起こっている。けれど日本では、1度も間違えられたことがない。なぜか。

「旗とポールのロープを留める金具を、上は金、下は銀に統一し、金は金同士しかはまらない作りにし、各大会の前に徹底的に検品したのでミスは起こりませんでした」

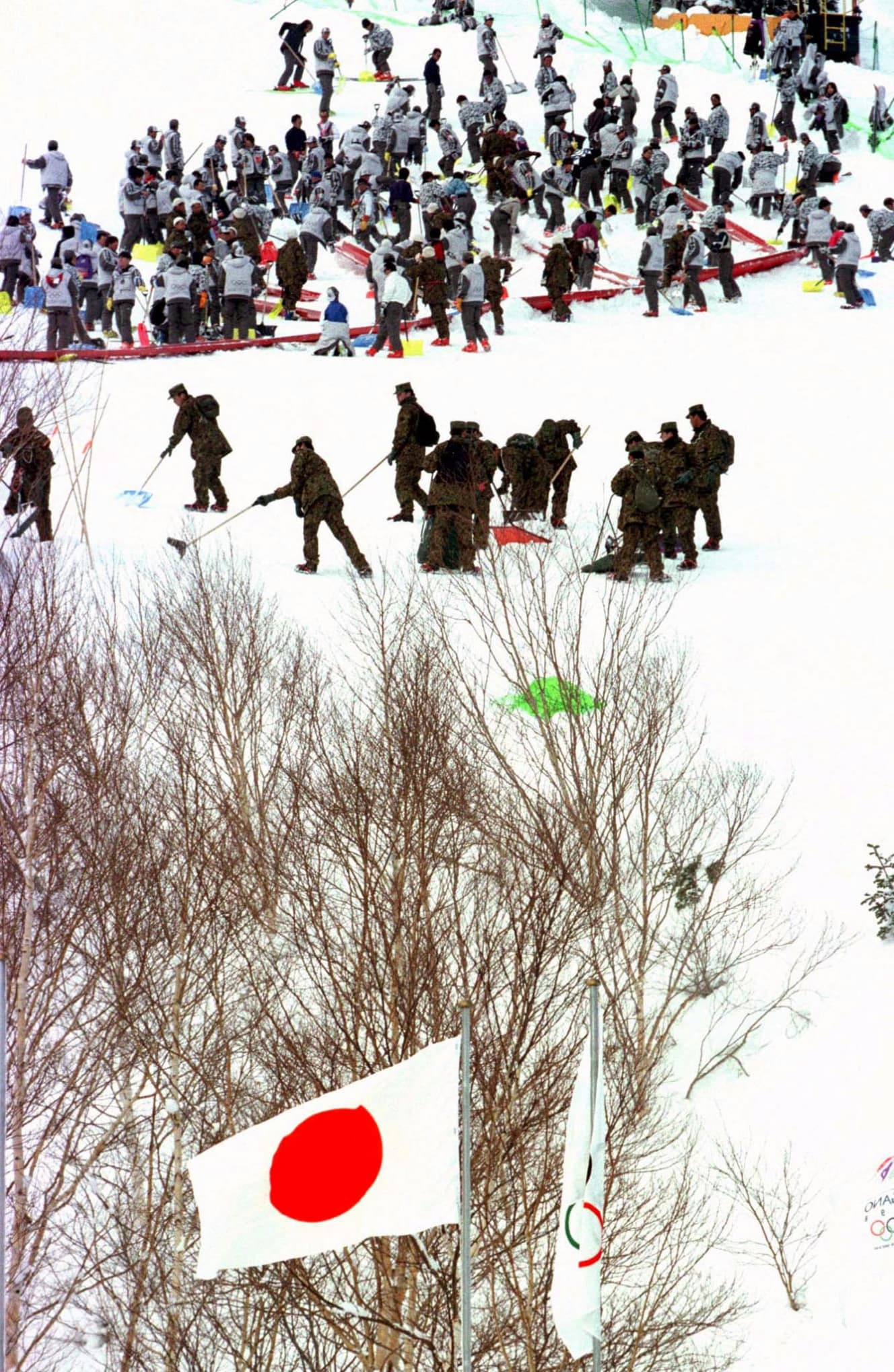

長野オリンピックで使われた日の丸だけ、デザインが違う!

1998年の長野オリンピックで使われた日の丸の旗、実は円の大きさが旗の縦2/3と、通常の3/5に比べて少し大きい。

「冬のオリンピックは雲、雪、氷と背景が白いですから、日の丸の円が小さいと貧弱に見えるんです。それで少しでも大きくしようと思って決めました。だからね、国旗国歌法の制定は必要だったんですよ。私のような人間が自由に決められるということが、そもそも間違いだと思いますから」

この2/3は、もともと1964年の東京オリンピックの際に、グラフィック・デザイナーの永井一正氏ら3人が提案したデザインだった。組織委のデザイン懇親会も通過し、決定!となる直前、情報が漏れて毎日新聞が「組織委 国旗を変更」という記事を出し、「国旗を変えるとは何ごとか!」と、組織委員会があった赤坂離宮に右翼が乗り込んできたという。

「そうはいっても彼らだって、国旗の詳細なんて知らないわけです。当時、私はまだ学生で、学生服を着ていましたから、彼らもまさか私が国旗を決めているなんて思わない。玄関まで見送るついでに、失礼しますと言って、右翼が持っている国旗をメジャーで測ろうとしたら、大声で怒鳴って砂煙を上げて帰って行きました(笑)」

その時から「いつか使いたい」と思っていた2/3ヴァージョン。長野での冬季五輪のみに使われ、1999年以降は使うことができなくなった、幻の日の丸だ。

日の丸の「紅色」には、特にこの色という指定がない

国旗国歌法では、日の丸の旗は「彩色 地 白色 日章 紅色」とあり、紅とはどんな色をさすのかは決まっていない。

「中には旗の色をメチャクチャ詳しく決めている国もあります。アルジェリアなんて、光の周波数で決めている。でも、日本は国名も“ニホン”だったり“ニッポン”だったりと、そのあたりが実に曖昧なんです」

先の東京オリンピックでは、この“紅”を決めるのが大変だったそう。資生堂研究所に協力を求めて2000本の口紅の色を塗ってもらい、まずはそこから「これ!」と思う紅色を選んだ。

「でも、法務省、文部省(現文部科学省)、外務省、どこに持って行っても“日の丸の色を決めるなんて、そんな怖いことできるわけがない”と取り合ってくれない。最後に首相官邸の官房総務課に行ったら“うちが決めたと言ったら大問題になるから勝手に決めてくれ”と課長に言われました」

結局、日本色彩研究所が各家庭を回って500枚の日の丸を集め、全部を分光器にかけて明度・色相・彩度を調べ、平均値を出した。

「それで、もうこれにしましょうよと、私が決めました。不思議なことにその紅色は、私がイメージしていた色と全く一緒でした」

ちなみに、今回の日の丸には《PANTONE Red032 C》を使うとのこと。全国の悩めるデザイナーのみなさん、東京2020の日の丸の紅はこれですよ!

前東京・札幌・長野は手縫い、東京2020の「日の丸」はインクジェット

オリンピックに使用される各国の旗は延1万枚以上に及び、それらはすべて開催国で作るのが原則。前回までは「原反縫い付け」という方式で旗を作っていた。白い布を染料に何日も浸け、色づけしたものを切って縫い付けるのだ。

「国立競技場の表彰台の旗は3m×4m50㎝という大きさ。白い布に接ぎ(はぎ)を2回入れて3段にして真ん中を丸く切り、そこにひとつ接ぎの入った赤い日の丸を縫い付けます。今はその技術をもった職人さんがほとんどいなくなりました。なので、今回はインクジェットを採用しています。“染め”というより“印刷”ですね」

1972年の札幌冬季オリンピックでは何枚か欠けていた旗を補充し、あとは東京大会で使ったものを、ほぼそのまま使用したという。しかし、今回はすべて新しく作り替えている。なぜかというと、先のオリンピックに参加した国のうち、47ヵ国の国旗が変更になったからだ。

「カンボジアやアフガニスタン、イラクのように、7回変わっている国もあります。戦争で負けたり、独裁者が気まぐれに変更することもあります」

何枚か欠けている旗の中には、選手にプレゼントしたものもあるそうだ。

「今では考えられませんが、先の東京五輪でエチオピアのアベベ・ビキラ選手がマラソンで優勝したときは、表彰式が終わるとすぐに “Congratulations!”と渡しました。チェコスロバキアのベラ・チャスラフスカという体操選手(“東京大会の名花”と謳われた美女)にもあげました。だってその日で競技が終わりなら、もう要らないじゃないですか」

アベベは、1960年のローマ大会では裸足で走って見事に優勝。“裸足の王者”と呼ばれた伝説のアスリートだが、ローマの表彰式ではとんでもないアクシデントが起こった。なんと、エチオピアの国旗が用意されていなかったのだ!

「信じられないことですが、エチオピアが上がってくるわけがないと思われていたようです。それが33キロを過ぎたあたりからアベベ選手がダントツになったので、慌てて緑、黄色、赤の3色を原反から縫い合わせてエチオピアの国旗(註・現在の国旗には中央にソロモンの星と呼ばれる標章がある)を作り、そのために表彰式が1時間50分遅れました」

日本ではもちろん、1ヵ国がメダルを独占することも考慮して、各会場に3枚ずつ国旗を用意しているのでご安心を。

番外編トリビア。裏表、2枚で1セットの国旗というのもある!

インクジェットになったといっても膨大な数の旗を作るのは大変な作業だが、旗屋さんを泣かせるのが、表裏を縫い合わせて作らなければならない国旗だという。

「サウジアラビアやブラジルの国旗には、文字が書いてあるんです。裏からでも読めるようにするため、どんなに小さな旗でも2枚貼り合わせて作っています。全部貼ってしまうと重たくて翻らなくなるから、文字の部分だけ貼り合わせたり。パラグアイのように、表と裏で図柄が違う国旗もあります」

知れば知るほど奥が深い日の丸、そして世界の国旗。最後に、吹浦さんが思う「日の丸の美しさ」とは…。

「なんといっても白と赤のバランスのよさ。これは日の丸が3/5でも2/3でも美しいと思います。でも小さいとダメ。梅干し弁当みたいになってしまう。その面積比は置いておいて、非常にバランスのよい旗だと思いますね」

どの国の旗にも知られざる物語がある。今回のオリンピックでは選手たちの活躍とともに、各国の国旗の美しさにも注目してみてはいかがだろうか。

吹浦忠正(ふきうら・ただまさ) 国旗研究の第一人者。日本で行われたすべてのオリンピックで国旗や儀典に関わる。元埼玉県立大学教授。NPO法人「世界の国旗・国歌研究会」共同代表。国旗に関する著書は50冊以上に及び、昨年は『そんなわけで国旗つくっちゃいました!図鑑』(監修)『日本の国旗、知らない話』『世界の国旗図鑑』(すべて主婦の友社)が同時発売された。

- 取材・文:井出千昌

- 写真:アフロ