本国観光庁も注目!タイのBLドラマが大ヒットした「裏事情」

タイの芸能界事情と仏教国の価値観でひらくボーイズラブの新境地

タイ国政府観光庁大阪事務所の村井茉耶氏が語る、タイBLの注目度

新型コロナウィルスの感染拡大が広がる中、日本でNETFLIXを通じて『愛の不時着』や『梨泰院クラス』が熱狂的な人気を集めた。さらには韓国の芸能事務所が行ったオーディションプロジェクトで誕生した『NiziU』が大ブレイクするなど、「韓流」の勢いは止まらない。

一方で、ひそかにファンを急激に増やしているのが、タイ発のBLドラマだ。現地ではBLドラマは「Y(ワーイ)」と呼ばれており、これは日本でかつて使われていたボーイズラブ作品を表す俗称の「やおい(Yaoi)」の頭文字からとったものだという。

日本で開拓されたジャンルがタイで流行り、逆輸入されヒットしている――この背景には一体何があるのだろうか。

多様なルーツをもつ俳優の存在が、ドラマの人気に直結

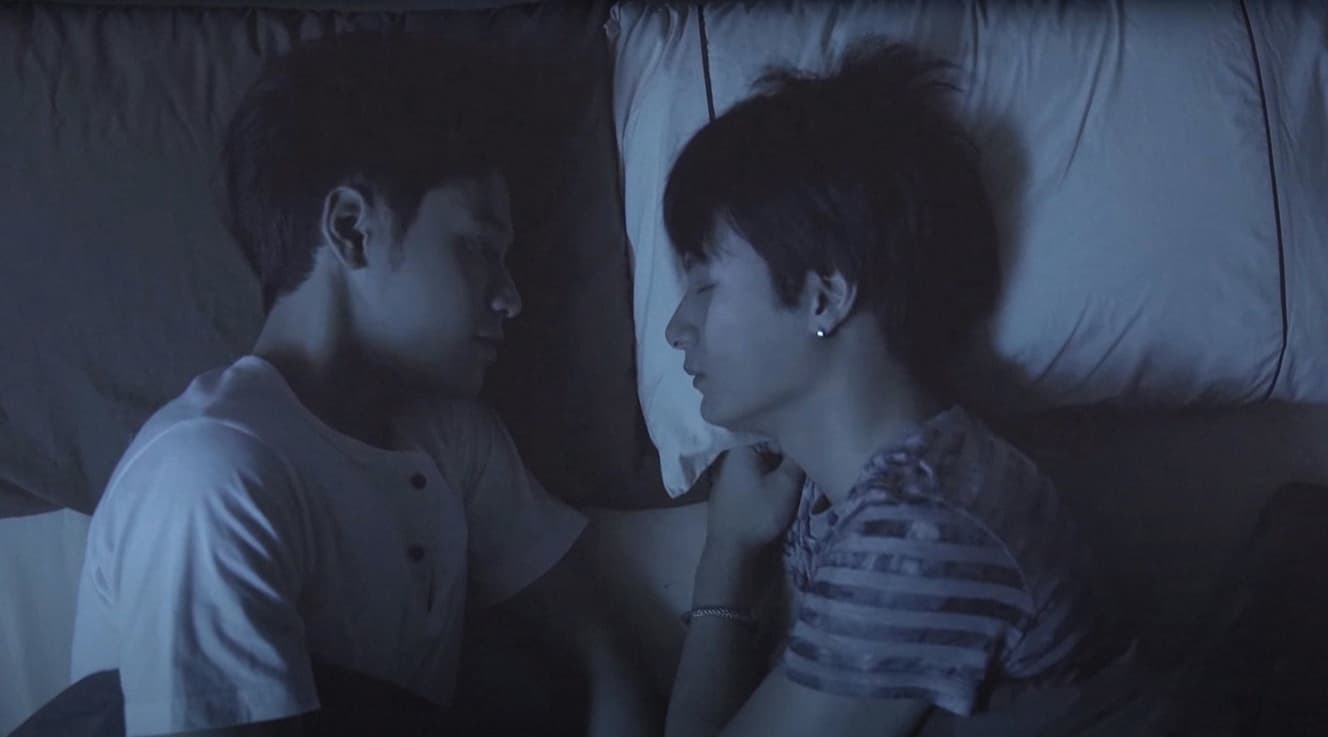

タイで放送された一番最初のBLドラマは2014年の『Love Sick(ラブシック)』。その後、2016年に放送された『SOTUS(ソータス)』がタイ国内での本格的なブームを作った。2019年に『2gether』がYou Tubeで配信された際、日本語字幕付きで観れるようになったことが、日本でのタイBLブームの火付け役となったとされる。タイ国政府観光庁大阪事務所の村井茉耶氏が語る。

「タイ本国でのBLドラマの流行も2016年から始まり、そこから徐々に盛り上がって今に至るので、本国にも負けないほどの早さで日本でもブームが起こっていることになります。

無料で観られなくなってしまった作品もありますが、ブームとなった今、有料プラットフォームでも多くの人が楽しんでいます」

*『2gether』:日本のタイBLブームの火付け役となった作品。今年の6月4日には劇場版も公開された。

ストーリーや映像の美しさなど様々な魅力があるが、中でもドラマの人気を左右するのは主人公を演じる俳優だという。

タイ在住のタイBLファンの20代女性は、タイの芸能界事情を以下のように考察する。

「ドラマに出てくる俳優の多くが、無名の新人。特にタイ在住の華僑の方が目立ちますね。

こういった俳優さんはスカウトをきっかけに芸能界に入ることが多いのですが、スカウトマンの行く先が大学のキャンパスであることが多いので、大学に進学するだけの裕福な家庭の方になってくるんだと思います。タイに住む華僑の方は、経済的に成功している場合が多いですから」

タイに住む在留中国人の人口は約14%と言われ、世界でも2番目に多い。タイでは、1760年代に王朝が滅亡の危機に陥った際、近隣の華僑の人々を集めて新たな王朝を作った歴史がある。また、移民大国としても知られるタイでは、様々な文化が混ざりあうため、ドラマに出演する俳優たちの肌の色や顔つきなども個性豊かなものとなっている。アジアの様々な地域にルーツを持つ俳優が多く出ている作品は、日本のドラマを見慣れた視聴者の目には新鮮に映る。

また、ファンの間では「日本人の俳優が出ていないので、作品に没入できる」「色んな人種の人が出ていて、日本の作品よりも同性愛が日常的にある様子が描かれている」という声もある。

タイは、元々LGBTフレンドリーな国。パタヤではトランスジェンダーの美人コンテスト「ミスインターナショナルクイーン」が行われており、2009年に日本代表のはるな愛(49)がグランプリを受賞したことでも話題となった。

タイでは1700年代にラーマ1世の息子、クレイソン王子が同性愛者だったことなどから、王宮でも同性愛を受容してきた歴史がある。タイは仏教国である。「生物はみな仏になる可能性がある」という教えが浸透しており、どんな性に対しても敬意を払う現在のタイBLの世界観につながっている。

観光地では味わえないタイの文化を楽しめる

ファンの目に新鮮に映っているのは、人種や性別だけではない。タイのドラマには日本とは異なる文化や日常風景が細かく描かれている。

たとえば家のドアを開けても玄関がないのが一般的であったり、大学生も制服を着ている。自炊よりも外食の方が安く済むため、家族で食卓を囲むのではなく屋台へ行くことが多く、そういったタイならではの日常生活を味わうことができる。タイ国政府の観光庁も、そういった理由からタイBLを使った広報を行っている。

「Twitterの観光庁タイBL広報用アカウントでアンケートを行った際、タイBLを好きな人のうち80%の人がタイに行ったことのない人たちだったんです。観光庁としては、コロナ禍でぜひお越しくださいとは言えない状況ですが、タイBLを通して本国の雰囲気や文化を知ってもらえたらと思っています。バンコクやプーケットなど観光地に行くだけでは気付けない発見もたくさんあると思うので、ドラマを通じてタイという国を好きになってもらえたら嬉しいです」(同前)

一過性のブームに終わらず、今後も様々な海外作品を楽しみ、国同士の理解を深めあうことが理想なのかもしれない。