たこ焼風、キムチ風…珍ラムネ連発企業が業績右肩上りの理由

少子化、コロナ禍に絶好調! 国内ラムネシェアNo. 1の大阪『ハタ鉱泉』潜入取材

「ラムネ」は大手メーカーが作っちゃダメ!?

夏祭りの屋台で、銭湯で風呂上がりに…。皆さんも昔飲んだことでしょう、あのビー玉が入った炭酸飲料「ラムネ」。実は国内のほぼ大半のラムネを作っているのが大阪市都島区にある『ハタ鉱泉』。終戦直後からありそうな古めかしい名前ですが、その通り、創業は昭和21年。当時から変わらず真っ当にラムネ作りに励んでいるかと思いきや、十数年前から「たこ焼風」「キムチ風」「フライドポテト風」など珍フレーバーのラムネを連発し話題になっています。

珍ラムネは一時メディアで相当取り上げられましたが、少子化だしコロナで祭りもないしで最近売り上げ大丈夫なのかしら…。と余計な心配を抱いた猫田は、ハタ鉱泉に乗り込むことにしました。そうしましたら、意外な事実が…。

ハタ鉱泉を訪ねて知った驚異のラムネ事情とは

社長の秦啓員さんは二代目。先代は和歌山出身で、もともと叔父が経営するラムネ工場に入り、独立してここに会社を構えたのが始まり。会社化したのは昭和30年だそうで、当時は全国に2000社ほどラムネを作る会社があったとか! 大阪でも170社ほどあったそうです。そんなに需要があったのか、ラムネ…。

しかし今では全国でも30社ほど、大阪では4社ほどしかないそうです。

実は日本には「分野調整法」という中小企業を保護するための法律があり、ラムネやポリエチレン詰清涼飲料(いわゆるチューチュー)など6種の飲料は中小企業しか作ってはいけないと決められているそうです。

そしてラムネってなんでビー玉でフタしているんだ? ビー玉が邪魔して最後飲みにくいじゃん! と思いますが、この形状はもともとイギリスのコッドという人が100年以上前に考案し、炭酸ガスを圧力で封入するための栓としてビー玉が最適だったのだとか。

と聞いてもあまりピンと来ませんので、後ほど製造風景とともにご説明します。

で、ハタ鉱泉ですが、最初は真面目に普通のラムネを作っていたのですが、15年ほど前からキワモノ系のラムネを続々と発売し話題に。そのあたりの話を社長に伺ってみました。

- 社長:「この会社のこと、どこで知ったん?」

- 猫田:「実は私の家がこの近所でして…。たまたま通りすがりに」

- 社長:「気ぃ付くの遅すぎるわ〜!」

- 猫田:「引っ越してまだ1年半ぐらいなもので…。ところで社長、いろんな味のラムネがありますけど、なんでこんなもの作ったんですか?」

社長:「そうやな〜。お遊びやな! というのは冗談で、せっかく大阪なんで大阪らしい味出してみたらどうやと。最初に出したのはたこ焼き風。たこ入ってまへんで。だから『風(ふう)』。あと、キムチ風は大阪に鶴橋コリアンタウンがあるから。コーンポタージュ風は、某アイスのマネ!」

- 猫田:「やっぱりお遊びだ(笑)! 一番売れたのって何ですか」

- 社長:「キムチは人気やなー。罰ゲーム用に」

- 猫田:「罰ゲームで良いんすか、会社的に!」

- 社長:「あと、水なす風いうのがあったんやけど、これは本物の水なす漬の汁を添加して作ったんで、ほんまに美味しかった。けど原価がかかりすぎて、売れば売るほど損するからやめた」

- 猫田:「不評だった味とかあります?」

- 社長:「商品化に至らなかったけど、真っ黒の竹炭風。あと、ドブ。淀川のドブ風味。これはさすがにあかんやろって社内でブレーキがかかって、やめました」猫田:「まともな方がいて良かったですね! あ、失礼しました」

- 社長:「基本的に大きなスーパーさんは『こんなん店に並べられへんわ。クレームついたらかなわん』ってなるけど、これオモロイやんって、一部のスーパーさんや駄菓子屋さん、ネットでは売れてるね」

う〜ん。少子化だし駄菓子屋も減っているし、聞けば聞くほど「この会社、どうやって持続できているんだろう」と謎でしたが、社長から出てきたのは意外な裏事情。

ハタ鉱泉のラムネは海外45ヵ国に輸出されている!

- 社長「そうして長~い年月努力と信用を重ねて、新たな販路も毎年開拓し、国内シェアは約5~6割にまでなりました。そこで15年ほど前から『海外もイケるんちゃう?』って販路を開拓に乗り出したら、意外と売れてん」

- 猫田:「え〜、誰が飲むんでしょう(失礼)」

- 社長:「日系のレストランとかで置いてもらってるね。大手スーパーにも並んでます。もちろん向こうでは輸送費もかかるから、日本で1本100円程度のものが200~300円くらい。高級飲料ですね」。

- 猫田:「皆さんがそんなにラムネを飲む理由って何なんでしょうね」

- 社長:「そらあ、ビー玉入った飲み物ってまず無いし!」

「ビー玉入ってる!飲んでみよう!」という理由だけでこれだけ愛顧されるとは考えられません。確かに、ありとあらゆる炭酸飲料が溢れる世の中で、こんな「炭酸、砂糖、以上。」というピュアな味わいの飲み物って意外とないかもしれませんね。

1日20万本製造するフル稼働の工場を見学

次はラムネがどのように作られるのか、実際に工場を見学させてもらうことに。なんと都島の本社工場では1日20万本ほど、愛知にもある第2工場では海外向けも含めて1日約30万本も作られているのだそう。世の人がこれほどラムネを求めていることに、改めて驚きますね。

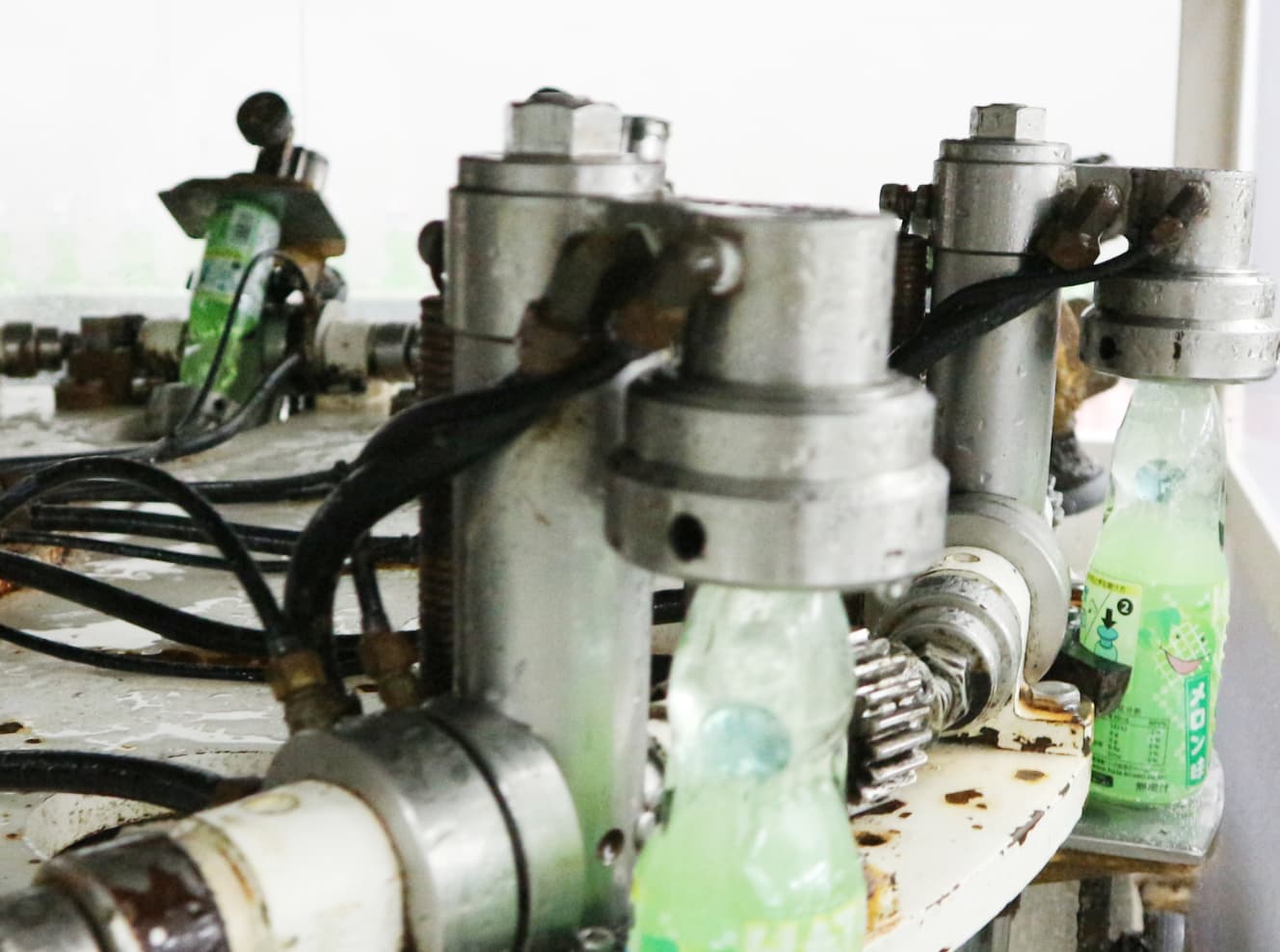

工場ではオートメーション化された機械でラムネが量産されまくっています。工場案内に慣れた社員さんが分かりやすく説明してくれました。

製造工程はわりとシンプル。洗浄してラベルを貼った瓶にビー玉を入れ、シロップ液と炭酸を封入。すぐさま回転させることで炭酸の圧力によりビー玉が口に圧着して栓になるという仕組みです。これ考えた人、頭良いですね! そして令和の時代になっても100年前からの製法が変わっていないことも衝撃的です。

昔は瓶を回収して洗って再利用していたのですが、それでは業者も面倒だし衛生面でも問題があるので、回収不要でペットボトル式の「ワンウェイ瓶」に変わりました。そういや昔は瓶返しに行ったら20円とかもらえましたよね。

コロナで消費が伸びた、あの商品!

ところで、ハタ鉱泉はラムネだけ作っているわけではありません。皆さんもよくクリスマスに飲みませんでした? 「シャンメリー」。シャンパン風の炭酸飲料で、栓を開けると天井まで飛んでいって電球割るやつです。

これも実は「分野調整法」で保護されている、中小企業にしか作れない飲み物なんです。奥が深い…。あと、飲食店、レストランでも見かける「よいこの泡びぃ〜」はハタ鉱泉のオリジナル。

なんでも昨今のアルコール自粛や家飲みで、シャンメリーや泡びぃ〜の売り上げも伸びたそう。

確かに、シャンメリーとはいわゆる甘いノンアルスパークリングワインです。イタリアンレストランなどで出してもウケそうですね。また泡びぃ〜は、ビール同様に泡が出るので大人が「おお!やるやん!」と喜ぶのだとか。居酒屋などでも、ラムネを焼酎で割ってラムネハイにしたりと、大人が飲む機会も増えています。

「大人向けに外食産業の引き合いが増えました。泡びぃ〜なんて泡がバーっと出るからね、喜ぶわみんな。孫飲んでたら、おう大丈夫かってぐらい」と顔をほころばせる社長。お孫さん可愛いんでしょうね!

営業担当の三男も社長と同じようなキャラだった…

実はこの日、社長の三男である営業担当の尚久さんもご同席してくださいました。最初は真面目な印象だったのですが…。

- 猫田:「尚久さん、ソムリエ資格をお持ちなんですね。商品開発に活かせたりするんですか?」

- 尚久さん:「全く活かせてません!」

- 社長:「飲む専門やから。宴会課長です。この子は一昨年からこの会社に来てくれました。ウチの会社来るの全然知らんかったけどな!」

- 尚久さん:「オレ言うたで! 来年からよろしくお願いしますって」

- 社長:「酒の席の話なんか覚えとらんわ」

と、延々と漫才を続けそうだったので取材を忘れかけましたが、ハッと我に返って「次の味は何か考えているんですか?」と切り込んでみましたら、「台湾ミルクティー味とか…」と割とまともな答え。そういえばラーメン味なんていかにも出しそうなのに、と提案しましたら、「いやいやいや種類が多すぎて! 豚骨、塩、久留米味とか喜多方とか、こってりあっさりとか色々作らなあかん」と真剣に考え出すお二人。

そこまでの細分化は誰も求めていない…(笑)! ハタ鉱泉、ラムネづくりにかける情熱はもちろん、オモロイもんを徹底的にという遊び心、さすが大阪の企業です。

この後も「猫田さんち、どの辺なん?」(社長)「ドンキホーテの裏あたりの」(猫田)「ああ!あのラブホ街の近くですか」(尚久さん)「なんで知っとんねんお前」(社長)という掛け合いが延々と続き、ラムネの話よりこの親子の漫才をいつまでも聞いていたいなあと思いつつ、ハタ鉱泉を後にしました。

ラムネなどの商品はハタ鉱泉のHPでも購入できます。友人曰く「このラムネ二日酔いに良いよ!」とのこと。そんな使い方が正しいのか分かりませんが、童心に返って味わってみては。

- 取材・文・写真:猫田しげる

1979年生まれ。タウン誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。現在はウェブライターとしてデカ盛りから伝統工芸まで幅広い分野で執筆。弱いのに酒好きで、「酒は歩きながら飲むのが一番旨い」が人生訓。 猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ!」https://nekotashigeru.site/