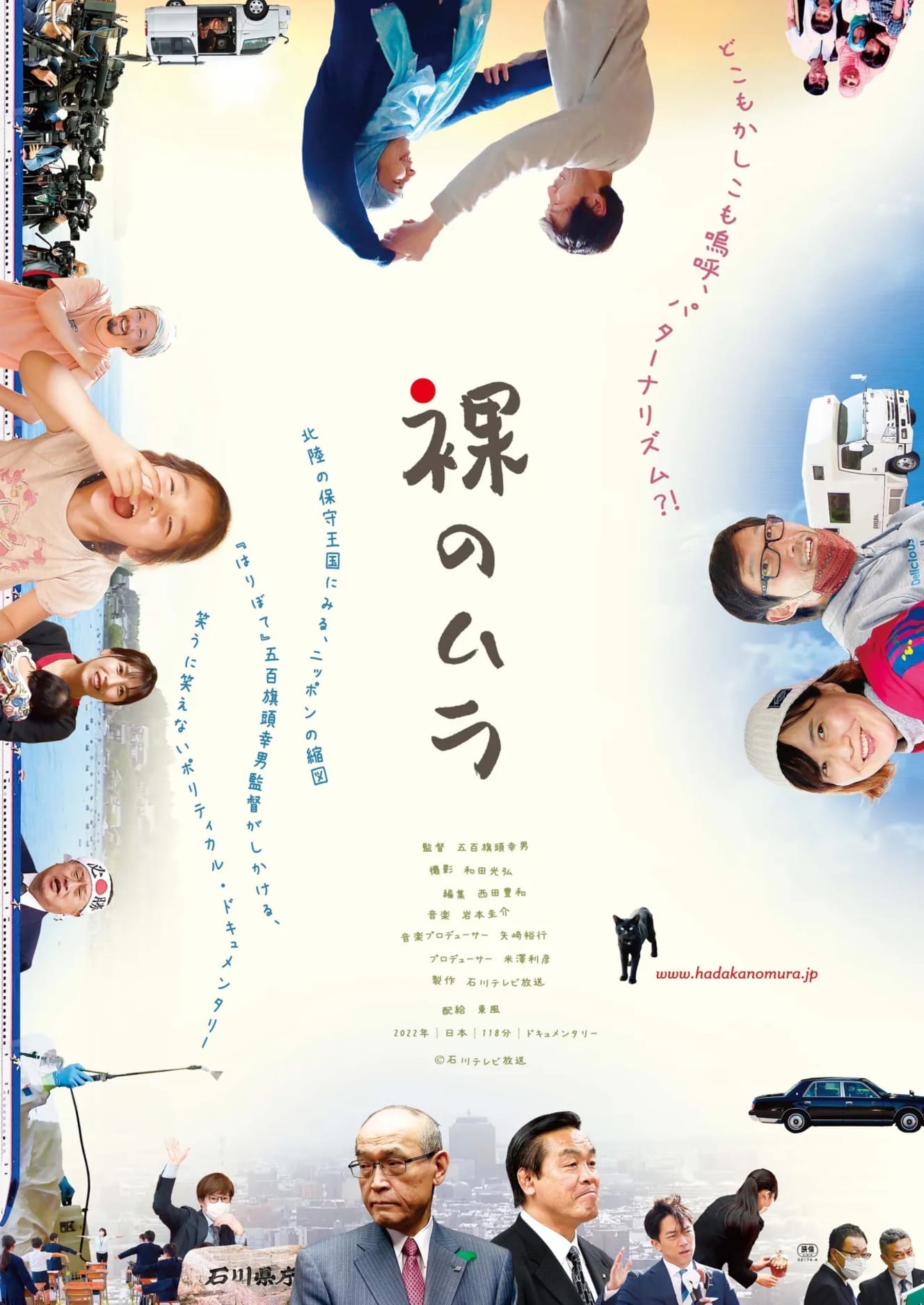

「はりぼて」で話題になった元地方局アナが描く「政治とメディア」

28年ぶりに政権交代した石川県政の舞台裏を描いた映画『裸のムラ』が注目

新天地の石川テレビに移って2日目にしてはや、五百旗頭(いおきべ)幸男氏(44)は”次なる敵”と遭遇したという。

「取材に訪れた石川県庁で異様な光景を目にしたのです。当時の県庁のトップは7期27年目という現職最長の谷本正憲知事。県職員たちの知事への過剰な忖度、そしてメディアに対するむき出しの警戒心が、他県から来た僕にはおかしな光景に見えた。ところが、同僚たちはとくに違和感を抱いてなかった。これが映画『裸のムラ』の出発点となりました」

五百旗頭氏を一躍有名にしたのが、富山市議会の政務活動費不正受給をコメディタッチで描いた前作『はりぼて』だ。空っぽな政治とメディアの姿を白日の下に晒(さら)した同作は、異例のヒットを記録。地方局であるチューリップテレビ発のドキュメンタリーがAmazonプライム・ビデオで世界配信されたことも話題となった。

五百旗頭氏はキャスター兼記者として取材に参加。映画化に際して監督を務めたが、『はりぼて』公開直前の’20年3月にチューリップテレビを去った。映画のラストで「真っ当な報道機関に戻ってほしい」と涙ながらに退職する五百旗頭氏の姿が描かれていることから富山市議会からの圧力が疑われたが、五百旗頭氏は「一切なかった」と否定する。

「ただ、他の題材で富山県政に対する厳しい報道をしていた番組に経営陣からストップがかかりました。やりたいことができなくなってしまった。異動者や退職者が続出して、『はりぼて』に携わった報道部の人間は2人しか残らなかった。僕自身、サラリーマンなので経営方針に従う選択肢もありましたが、表現するという意味でその選択は死を意味する」

闘い続けることを選んだ五百旗頭氏の次の戦場が、石川テレビだったのだ。

『裸のムラ』では、県政というムラ社会からはじき出されたムスリムの家族と、ムラ社会のなかでやりたいことを貫いているバンライファー(車中生活者)の家族にも長期取材を敢行。市井の人々の目線を取り入れ、対比させることによって、日本のムラ社会の本質や不変性を描いている。両家族を取材する中で予想外の事実が判明するのだが、五百旗頭氏は「この予測不能さこそがドキュメンタリーの最大の魅力で可能性」だと力説する。

「これまで、採算が取れないビジネスとされていたドキュメンタリーが、Netflixをはじめとする配信の世界ではビジネスとして成立している。地方局が生き残るための手段として、僕は『はりぼて』の映画化を会社に提案しました。意識しているのはコメディテイストを入れること。日本で政治ドキュメントというと、どうしても堅くなるし、『取材者の自慢』だと敬遠されてしまう。自分たちも含めて喜劇にすることで、ドキュメンタリーを観たことがないような若い人たちに観てもらいたいと思ったのです」

おかしいとわかっていながら、見て見ぬフリをしてきたムラ社会の実態。これは石川県庁に限った話ではない。

「石川県庁は日本の縮図です。東京五輪ひとつとってもそう。不正だらけだったのに、権力側が『コロナに負けず盛り上げよう』というムードを醸成するとメディアも国民も流されてしまう。安倍晋三元首相の国葬もそう。開催の経緯や費用が問題視されていたはずが、菅義偉(すがよしひで)さん(73)の弔辞を受けて、感動ストーリーにすり替えられてしまった。テレビやワイドショーの果たした役割を見ながら、まさに『裸のムラ』だなって思いました」

地方局が生き残るため、テレビマンとしての矜持(きょうじ)を守るため、闘い続けることで五百旗頭氏は「政治とメディアのいびつな関係」の可視化に成功したのである。

『FRIDAY』2022年11月18日号より

- PHOTO:小松寛之(1枚目) 石川テレビ放送