あっという間の277分!『東京裁判』で日本と世界の未来を占え!

「今こそ見るべき映画」 戦後日本の運命を決めた「勝者が敗者を裁く裁判」を描いた映画史に名だたる名作

平成から令和へ元号が変わって、初めての夏がやってきた。日本の夏は毎年、どうしても戦争を振り返らせてしまう。昭和20年(1945年)8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、第2次世界大戦は終結した。

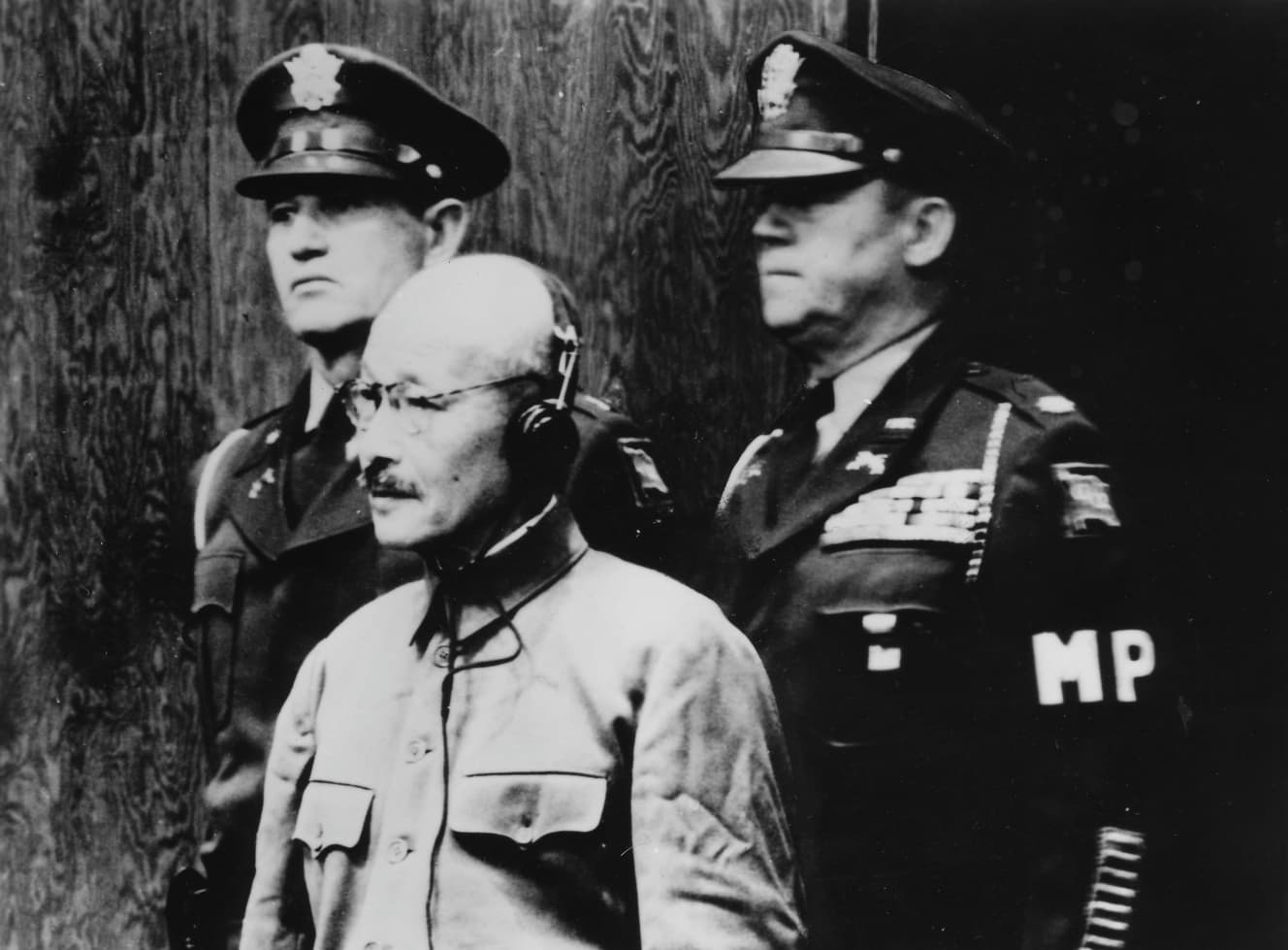

日本は戦争に敗れ、連合国に裁かれた。「極東国際軍事裁判」、俗に「東京裁判」と呼ばれるそれは、まさに勝者が敗者を裁く裁判であり、良くも悪くもここで戦後日本の運命は決定された……。

その事実を余すところなく捉えた堂々4時間37分のドキュメンタリー超大作で、映画史に名だたる名作『東京裁判』が8月3日より東京ユーロスペースほか全国順次リバイバル公開される。これぞ戦後74年=令和元年の夏に見るにふさわしい作品だ。

東京裁判は昭和21年(1946年)5月3日から昭和23年(1948年)11月12日にかけて行われているが、そのときアメリカ国防総省が撮影していた50万フィートに及ぶ膨大な裁判記録のフィルムが昭和48年(1973年)にオープンとなり、これを基に記録映画が企画された。

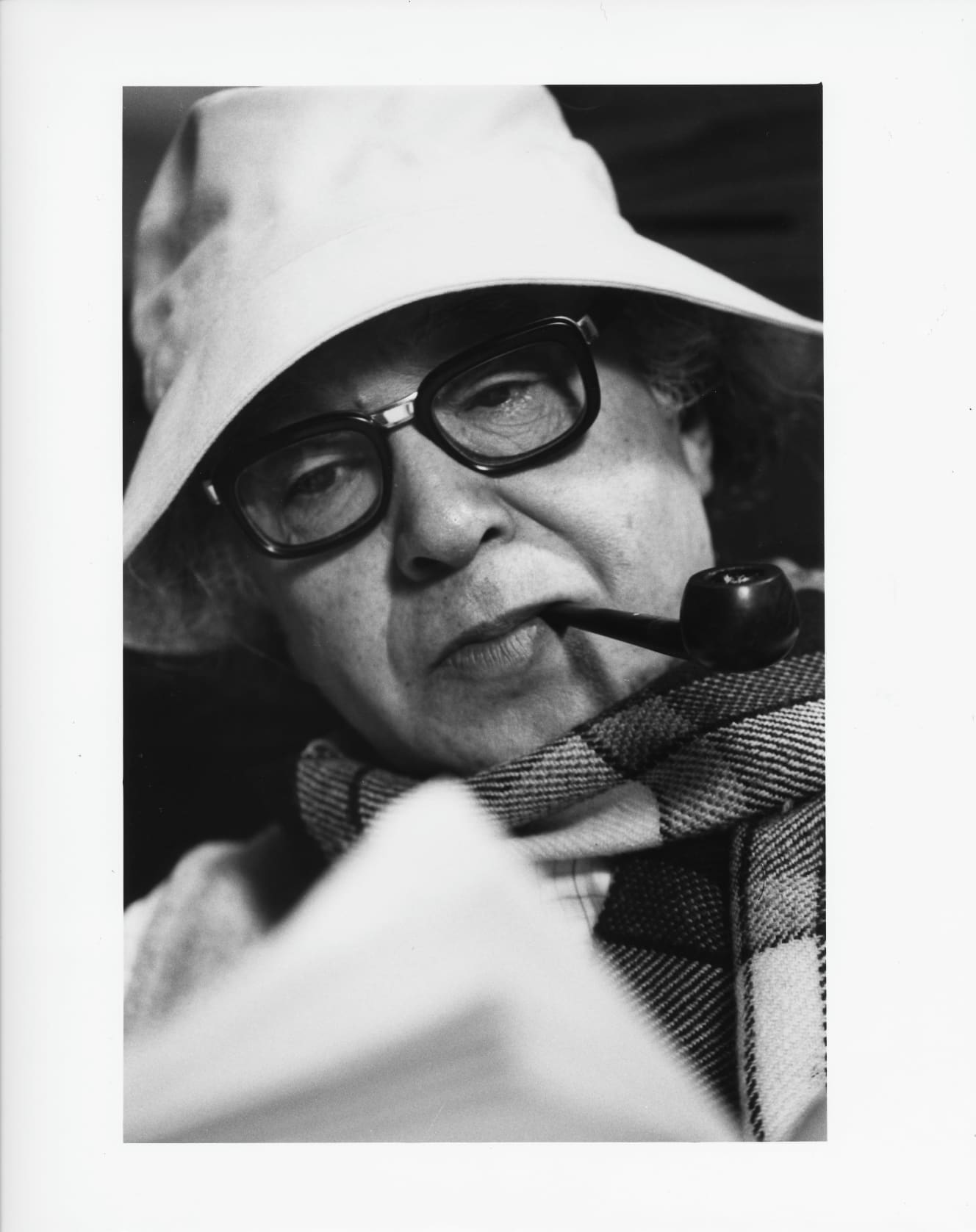

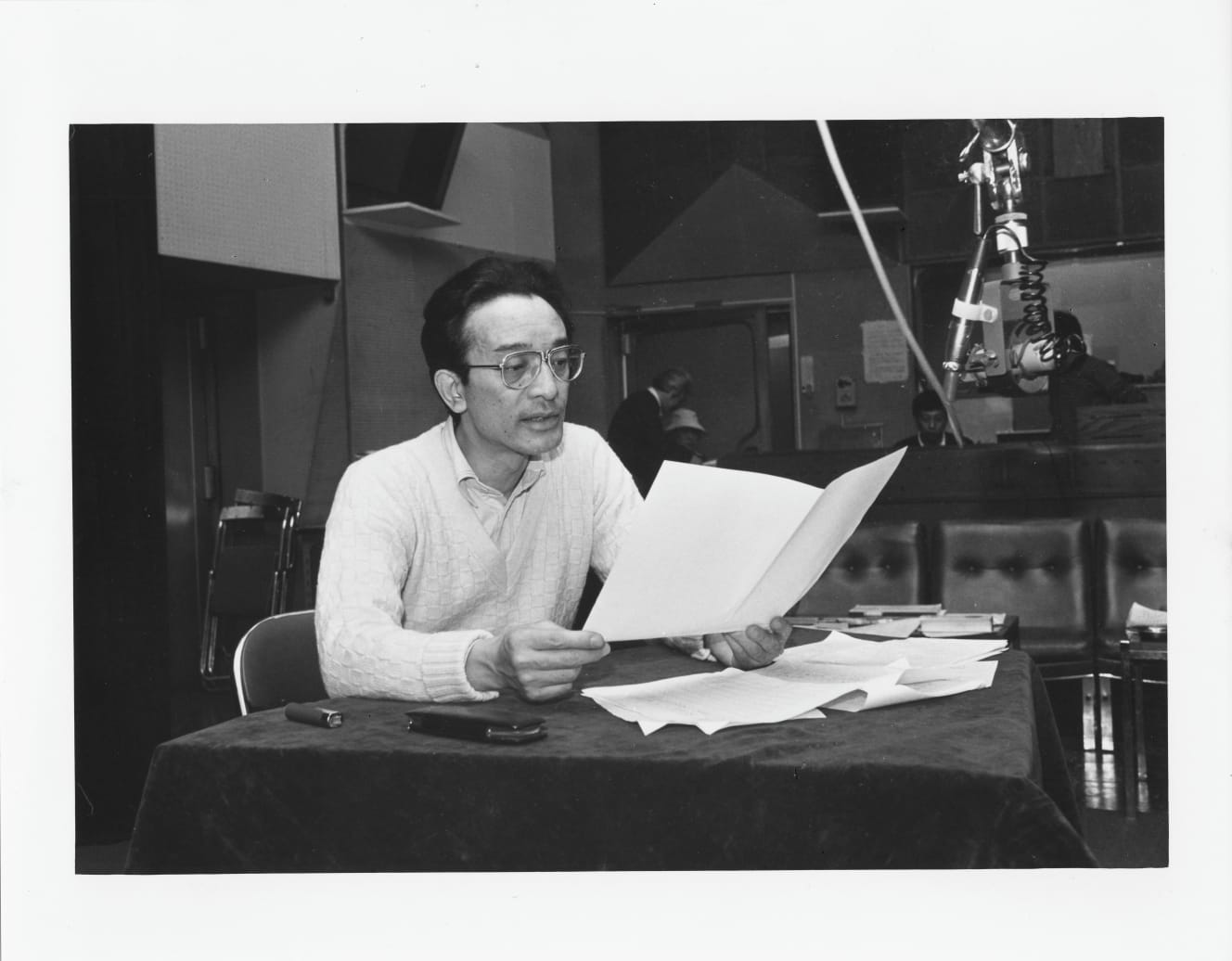

演出の全権は『切腹』(1962年)、『怪談』(1965年)で世界的に名を馳せる巨匠・小林正樹監督に委ねられた。『人間の條件』6部作(1959~1961年)など戦争への怒りを露にした作品でも知られる彼は、A級戦犯のひとり広田弘毅とその家族をモチーフにした劇映画を作ろうとしていたこともあり、この企画に大いに賛同。

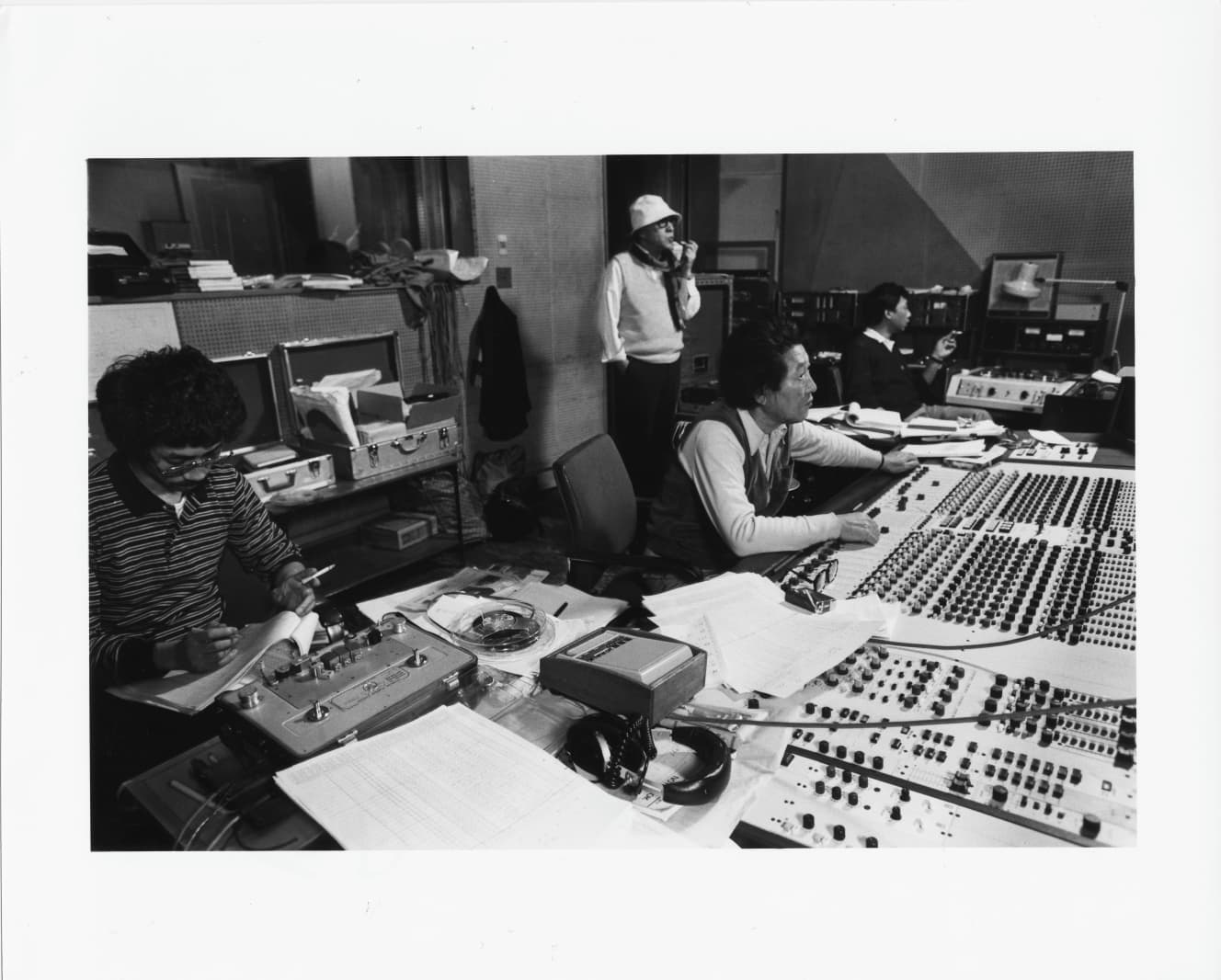

しかし単に裁判の記録といった域を越えて、日本の軍国主義の歩みと激動の20世紀前半の世界史を照らし合わせながら、人間がもたらす最大の愚行=戦争の本質を突くべく、小林監督は何と5年の歳月をかけて1本1本のフィルムをチェック。さらには国内外のニュース映像なども吟味しながら気が遠くなるような編集作業を施し、まさに「時代の証言者」としての執念の映画を完成させたのである。

映画は昭和58年(19883年)6月4日に公開され、第26回ブルーリボン賞作品賞や第35回ベルリン国際映画祭国際評論家連盟賞を受賞するなど国の内外で喝采された。

そこには驚愕の事実があまた描かれていた。日本にとって徹頭徹尾不公平かつ理不尽な裁判形態ながらも、たとえばアメリカ人弁護団が原爆投下を告発したり、マッカーサーが昭和天皇にシンパシーを抱き、それに伴って天皇の戦争責任を回避しようと図るアメリカ検事キーナンと、責任を追求したい裁判長ウェッヴとの対立。A級戦犯たちの中でも確執が生じ、その戦犯たちの全員無罪を主張するインド判事パールの存在……。

こうした中から戦争犯罪とは、戦争責任とは何なのか? さらには戦争そのものを引き起こしていった理由は何であったのかまで、映画は世界史的見地にのっとりながら描出していく。

よくぞ捉えたり! といった名場面珍場面も多い。中でも裁判初日、太平洋戦争開戦時の首相・東條英機の頭をいきなり後ろから思想家の大川隆明がポンと叩くという画の滑稽さは、この裁判の本質そのものまで示唆しているかのようだ。

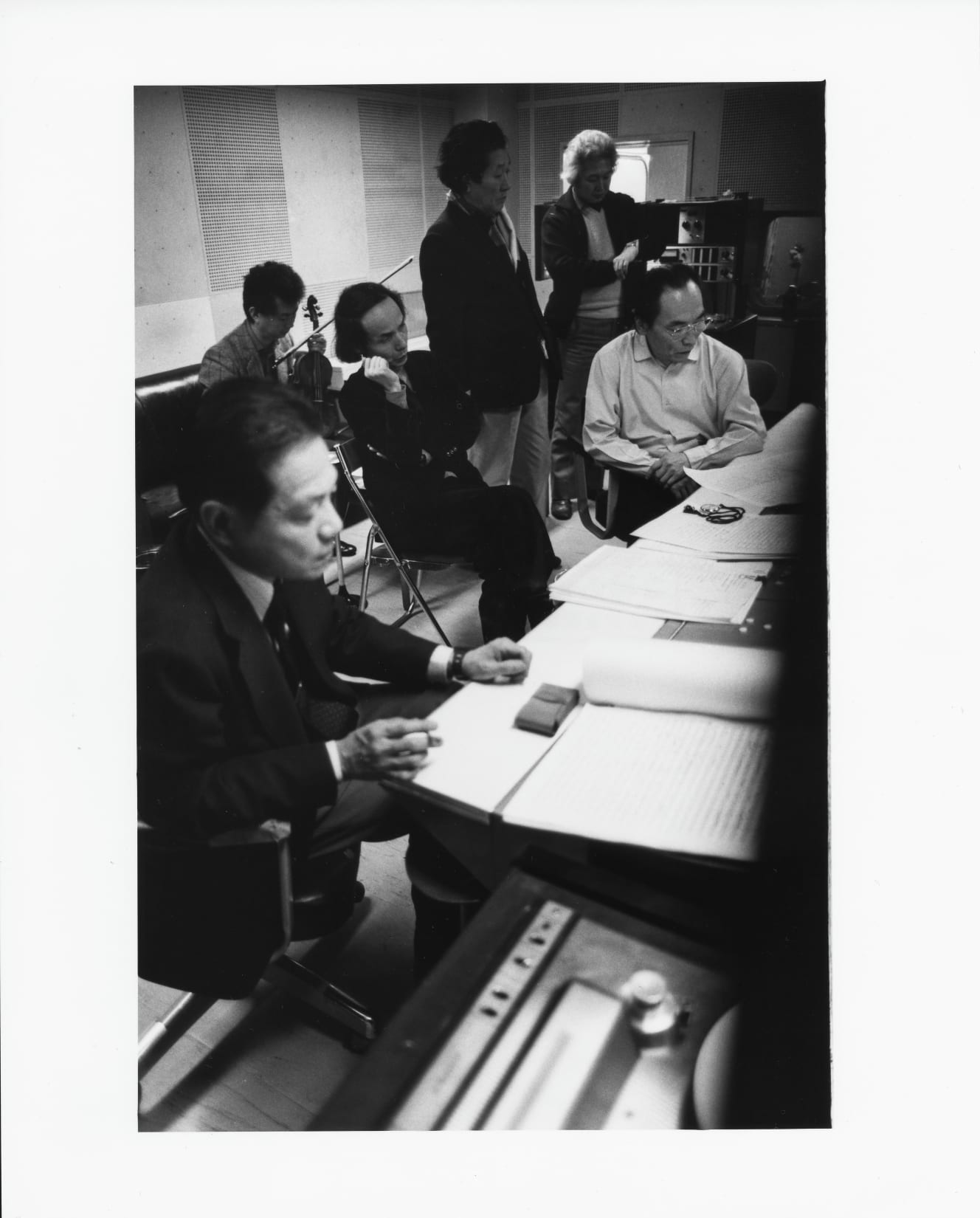

全編張り詰めた声で語り続ける名優・佐藤慶の荘厳なナレーションの妙。トータルで9分にも満たない楽曲によって、昭和のみならず20世紀の戦争と世界にレクイエムを壮大に奏で得た武満徹の音楽。

ちなみに今回の上映にあたっては、脚本・監督補の小笠原清とエグゼクティヴ・プロデューサー杉山捷三の全面協力の許で4Kフィルムスキャン&2K修復デジタルリマスター化がなされ、音響もブラッシュアップ。また昭和天皇の玉音放送のシーンでは詔書全文が完全字幕化がなされた。

これらによって昭和の偉大なる記録映画が、憲法改正論議やアメリカへの過剰な追従姿勢、韓国などとの対立など、早くも混迷の度を深めていく令和元年の夏、時を越えて「今こそ見るべき映画」として真摯に訴えかけていく。

そこらの劇映画を駆逐する緊迫感みなぎる面白さで、あっという間の277分! しかし、これはフィクションではないことを痛感しつつ、温故知新の精神で日本と世界の未来をそれぞれの目で占っていただきたいところである。

『東京裁判』メイキング・ギャラリー

『東京裁判』場面写真ギャラリー

- 文:増當竜也