ブレンドからご当地カラーまで ハマる人続出の「インク沼」って?

『iroshizuku-色彩雫』『Kobe INK物語』 人々を魅了する、人気インクの数々

「インク沼」という言葉を知っているだろうか?

「沼」というのは、趣味やコンテンツに夢中になって沼にハマるがごとくズブズブ沈んでしまうことを言い、ネット上でよく使われている言葉だ。万年筆のインクの世界も、そんな“ハマるとヤバイ”沼のひとつとして近年注目を集めている。

Twitterやインスタグラムでは、香水瓶のように綺麗なインク瓶を並べた写真や、色とりどりのインクを使って描かれたイラストなどが多数投稿されている。また、今年8月に開催されたイベント「文具女子博#インク沼」では、盛況につき完売が続出。何故人々は、インクの世界に“沼って”しまうのだろうか。その魅力を紹介したい。

沼1:色だけでなくその名前まで楽しめる、バリエーション豊かなカラーインク

インクというとブルーや黒といったスタンダードカラーのイメージが強いかもしれないが、カラーバリエーションがかなり豊富。多くの万年筆ユーザーに愛されているPILOTの『iroshizuku-色彩雫(いろしずく)』シリーズは全24色、後述する『Kobe INK物語』は全74色と幅広く展開している。

注目したいのがそのカラー名で、日本の美しい情景がモチーフの『色彩雫』シリーズには、各色に「山葡萄」「月夜」「竹林」「冬将軍」など趣(おもむき)ある名前がつけられている。

他にも、『日本の生物シリーズ・ウミウシ』(キングダムノート)や、「春琴妙」「こころ」といった文豪たちの名作をモチーフとした『コトバノイロ』シリーズ(Pent)など、どんな色なのか気になるインクが多く、使ってみたいという気持ちが掻き立てられる。

キングダムノート 「日本の生物シリーズ ウミウシ」 公式HP

沼2:インクブレンドで、自分だけのオリジナルカラーも

既存の商品だけでもこれだけバラエティ豊かなのに、更に「インク沼」には、混ぜ合わせて独自の色を作る”インクブレンド”という楽しみ方も存在している。

インクのプロである”ブレンダー”が調合してくれるインク工房(セーラー)が有名だが、プラチナ万年筆の『ミクサブルインク』のように、自分でインクを混ぜてオリジナルカラーを作ることができる商品も。都内在住の人ならば、蔵前にある文房具店「inkstand by kakimori」に足を運べば、店頭でオリジナルインクを調合することが可能だ。

また、銀座伊東屋・横浜元町では今年2月、『Cocktail Ink(カクテルインク)』サービスが10年ぶりに復活。カクテルを頼むようにインクを注文できるサービスで、配合は決まっているものの、目の前で色が作られていく過程をバー気分で楽しむことができる。

50種類あるメニューは「シャンディガフ」「モヒート」「コスモポリタン」のようにカクテルにちなんだ名前と色をしているので、お酒好きは見ているだけで楽しいに違いない。

沼3:机の上に置いておくだけでもうっとり 個性豊かなボトルのデザイン

単なる” 容器”にとどまらないインクのボトルデザイン。ペリカンの定番インク『4001』シリーズや、エッジの効いたモンブランのボトルインク、カランダッシュの『クロマティクス インクレディブル カラーズ』などは、デスクのオブジェとしても通用するくらい洗練されている。

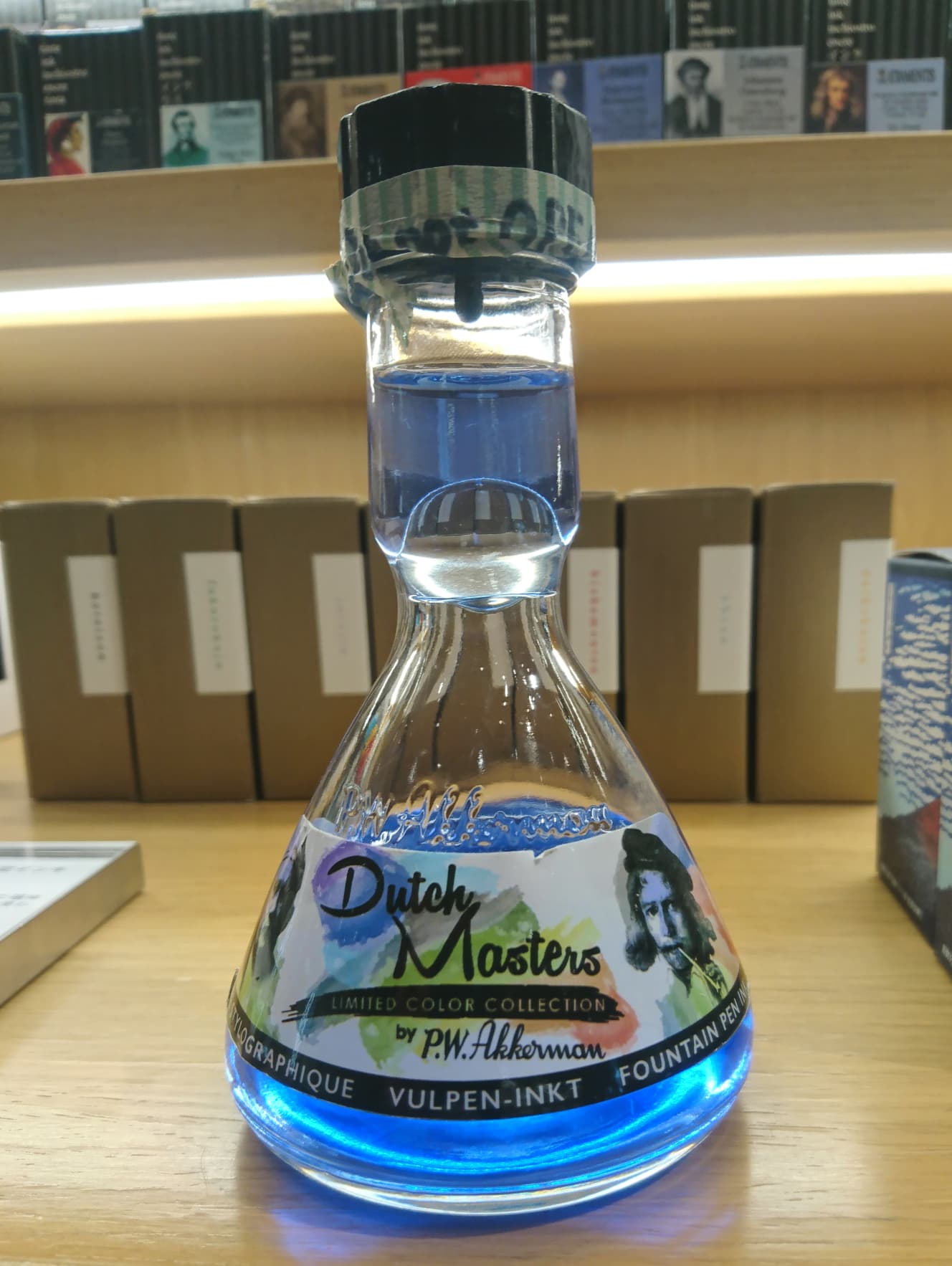

また、大正6年発売当時のレトロなデザインを復刻した丸善の『アテナインキ』や、まるでフラスコのような形をしたオランダの老舗文房具店・P.W.アッカーマンのボトルインクのようにユニークなものも。なかなか使い切れないからと購入を自制しつつ、パッケージに惹かれついつい「ボトル買い」してしまう人の気持ちもよく解る。

沼4:郷土愛もコレクター心も刺激する 地域密着型のご当地インク

近年人気を博しているのが、地方の文房具店などが発信する”ご当地インク”。町並みや名産物、出身の偉人など、その地方・地域ゆかりの風物を表現しているオリジナルインクだ。インク好きの中には、現地に遠征してご当地インクを手に入れるという猛者も存在している。

「伏見の朱塗」「祇園の石畳」など、名前を聞いただけで京都の町並みが目に浮かんでくる文具専門店TAGの『京彩』シリーズや、「ネモフィラブルー」「片品ラピス」など群馬・栃木・茨城の地をモチーフとしたJOYFUL2のオリジナルインクのように、今や日本全国で様々なご当地インクが販売されている。なかでも有名なのが、神戸の文具店・ナガサワ文具センターの『Kobe INK物語』だ。

「自然に恵まれた色彩豊かな街、神戸」を表現したインクは、「須磨浦シーサイドブルー」や「北野異人館レッド」のように、神戸の地域や風景を色に落とし込んだもの。

開発担当の竹内直行さんは、地域の色を創作する際、カメラと色見本帳をたずさえて必ず現地に足を運び、地元の方と交流を重ねながら積極的に取材するという。自身が納得するまで試行錯誤を繰り返すので、開発に8年を費やした色もあるのだとか。第一集「六甲グリーン」、第二集「波止場ブルー」、第三集「旧居留地セピア」が発売された12年前当時のことを、竹内さんはこう振り返る。

「『Kobe INK物語』発売当初の2007年は、ちょうどiPhoneが発表された年でした。近い将来、デジタル化に押され、手書きの代表格である万年筆は消滅すると一般的に考えられていた時期でもあります。最初の3色を発表した時点で、シリーズ終了することも考えていたんです。

ところが、『神戸の街をインク色で表現する』という本インクの魅力が地元で密かに話題になり、2008年頃にはメディアに取り上げていただく機会が多くなりました。『インク沼』という言葉がいつの間にか浸透していったこともあり、数年後には関西中心に本インクが広がっただけでなく、デジタルの普及によって海外のインクファンにも伝わりました。今では国内外からお客様が来店されます」

今や、ご当地インクの代名詞的存在となった『Kobe INK物語』。「ご当地」というコレクター心をくすぐるポイントも人気の一端ではあるだろうが、そのコンセプトから感じられる温かな郷土愛も、多くのユーザーを惹きつける理由なのではないだろうか。

パソコンやスマホが必需品となり、手書きの習慣が消滅すると言われるなか、SNSやブログによってインクや万年筆の魅力に光が当てられた。宿敵とも言えるデジタルの力が追い風となったところが皮肉といえるが、面白い現象ではある。

多彩な色があるように、楽しみ方も人それぞれのインクの世界。“沼って”しまったユーザーたちの熱量や自由な発想が、また今日もネット上で誰かに伝わり、愛好の輪は広がっていくのだ。

- 取材・文:大門磨央

- 取材・写真撮影協力:銀座 伊東屋

- 写真提供:パイロットコーポレーション、キングダムノート、丸善ジュンク堂書店、ナガサワ文具センター