無冠の巨匠・富野由悠季「ガンダムの生みの親」の評価が低い理由

アニメーション監督「富野由悠季」が、いま熱い。

11月5日に78歳の誕生日を迎えた富野由悠季(とみのよしゆき)が総監督する劇場版『Gのレコンギスタ Ⅰ』「行け!コア・ファイター」の上映が11月29日から開始された。2014年に全26話で制作されたテレビシリーズを5年間かけて再構築し、なんと全5部作になる大作である。

また今年6月からは「富野由悠季の世界」とタイトルした展覧会が、福岡市立美術館で始まっている。現在は兵庫県立美術館に会場を移し12月22日まで開催中。今後予定する島根、青森、富山、静岡も含めて全国6会場を巡回するという大回顧展だ。各作品の映像や資料と共に富野由悠季のこれまでの仕事を回顧する内容に多くのファンが歓喜する。

意外なことに、富野由悠季の名前を冠した本格的な展覧会は「富野由悠季の世界」が初になる。富野由悠季が1964年に日大芸術学部映画学科卒業後、アニメ業界に入ってから55年も経つから少し驚きだ。

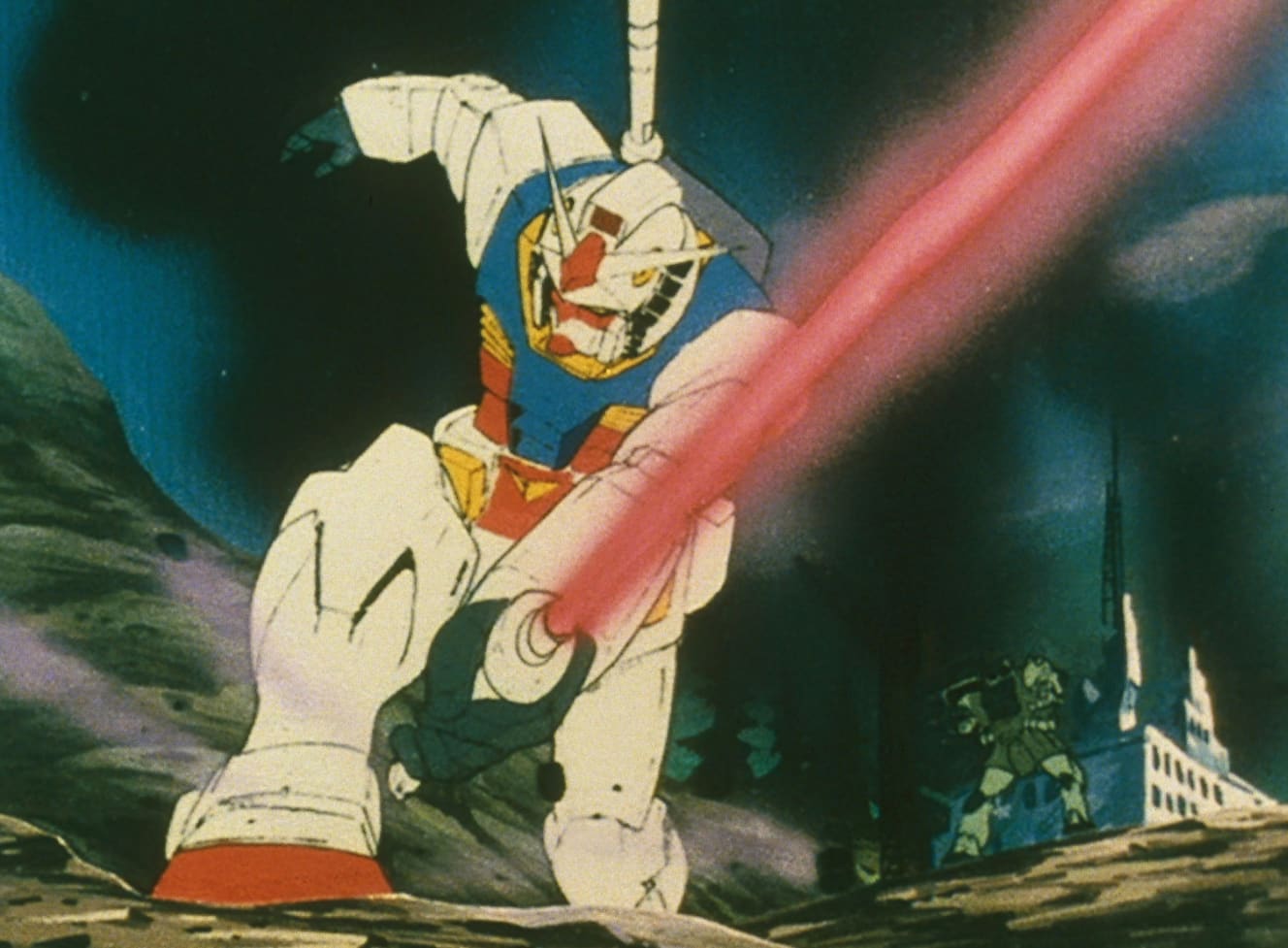

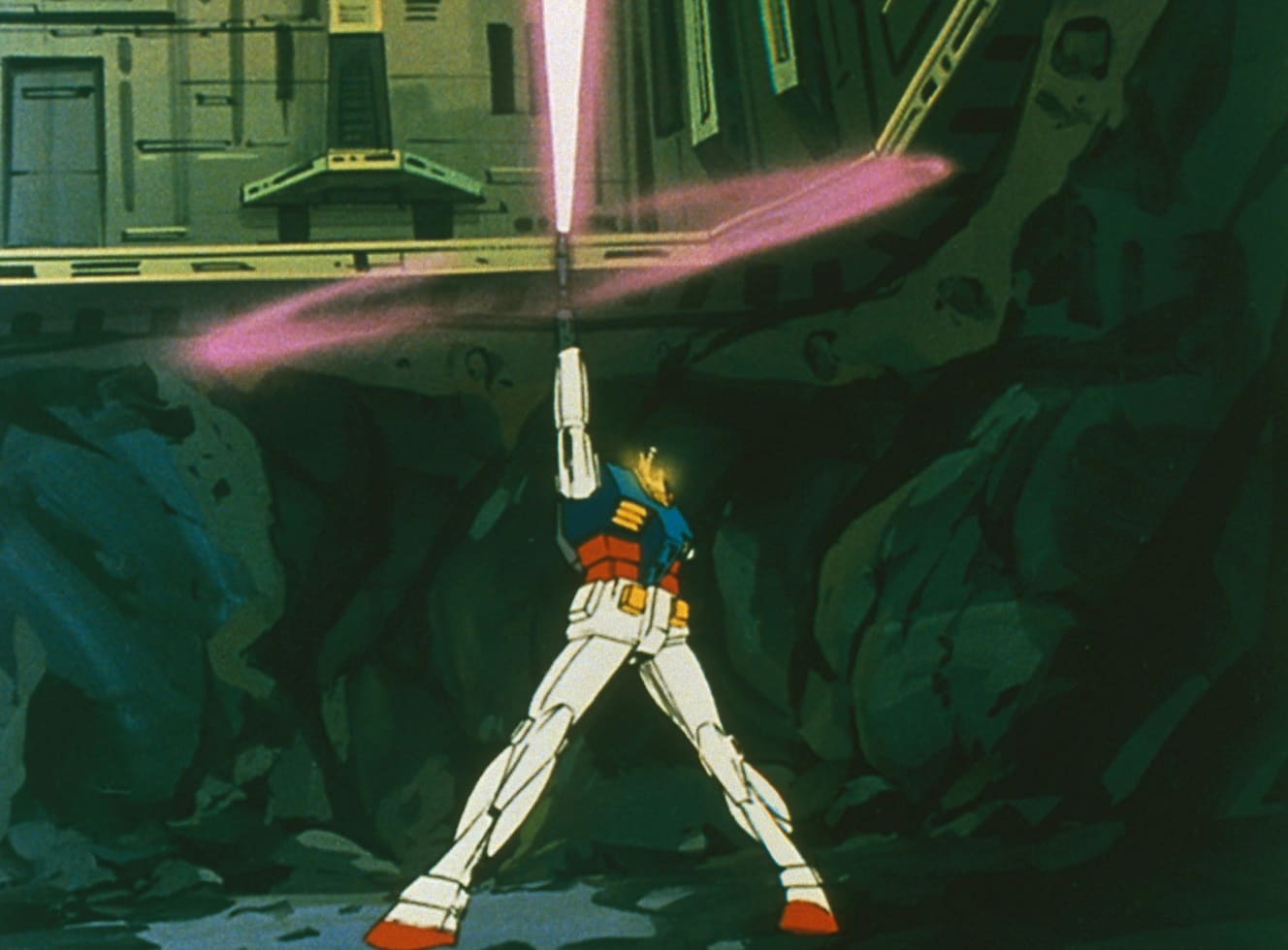

アニメファンに限らずエンタメに少しでも関心があれば、「富野由悠季」の名前を知らない人はいないだろう。『機動戦士ガンダム』をはじめとするいくつもの「ガンダム」シリーズや、『海のトリトン』、『伝説巨神イデオン』など数々の傑作アニメを世に送り出してきた。

しかしその業績は高畑勲や宮﨑駿、あるいはもっと若い世代の原恵一(『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』ほか)、細田守(『サマーウォーズ』ほか)といった監督と較べても十分評価されてきたと言い難い。これだけ名前が知られる富野由悠季だが、かたちとなった評価は展覧会に限らず驚くほど少ない。

たとえば映画賞である。近年は、世界の映画祭、あるいは米国アカデミー賞といったアワードで日本のアニメ作品がたびたびノミネーションされる。受賞することも少なくない。

宮﨑駿はベルリン国際映画祭(『千と千尋の神隠し』)、アヌシー国際アニメーション映画祭(『紅の豚』)でグランプリ、米国アカデミー賞長編アニメーション賞(『千と千尋の神隠し』)、同・名誉賞、ヴェネツィア国際映画祭栄誉賞……。さらに国内映画賞の受賞は数え切れない。

原恵一はアヌシー国際映画祭での3度の受賞をはじめ、毎日映画コンクール、文化庁メディア芸術祭など、こちらも受賞数を把握するのが大変なぐらいだ。直近では細田守が『未来のミライ』でアニー賞を受賞、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。

ところが富野由悠季は、映画祭の受賞とは無縁だ。海外だけでなく、日本アカデミー賞や毎日映画コンクール、文化庁メディア芸術祭など、国内の主要な映画賞のアニメ部門にも作品や名前を見ることがない。その圧倒的な知名度の高さを考えると、「無冠の巨匠」と言っていいだろう。

無冠と表現したものの、実際には2006年にシカゴ国際映画祭特別功労賞、2009年のロカルノ国際映画祭では名誉豹賞を受賞している。国内では第11回AMDアワード功労賞に選ばれてもいる。それでも長いキャリアと積み重ねてきた作品群、その人気の高さに比べれば圧倒的に数が少ない。さらにこれら3つの賞はいずれも作品に結びつかない「功労賞」である。

東京国際映画祭では、2014年から2018年まで国内を代表するアニメ監督にスポットを当てた大型特集を組んできた。第1回の庵野秀明(エヴァンゲリオン・シリーズほか)から始まり、原恵一、細田守、湯浅政明(『夜明け告げるルーのうた』ほか)が取り上げられた。当然、富野由悠季も入るべきだが、2015年のそれは「ガンダムとその世界」と題され、唯一つ監督特集でなかった。富野由悠季の評価の難しさが反映されている。

受賞や顕彰と縁が薄いのは、ひとつは富野由悠季のキャリアと作品傾向に理由がある。その作品の大半はテレビアニメシリーズ、もしくはテレビ作品から派生した劇場映画である。

富野由悠季を語る時に、「ガンダムの生みの親」と称されることが多い。しかし「ガンダム」=富野由悠季と結びつけるのは難しい。アニメ制作が集団作業で、とりわけ『機動戦士ガンダム』はキャラクターデザイン・作画監督の安彦良和やメカデザインの大河原邦男をはじめとするスタッフのクリエイティブの総体にとして成り立っている。

ガンダムに限らずアニメ作品の評価を全て監督に帰することは難し

そのなかで監督だけでなく、原作や絵コンテ・

近年では、『君の名は。』や『天気の子』で大ヒットを放った新海誠である。新海誠は両作品で監督だけでなく、原作小説、脚本でもクレジットされている。さらに『ほしのこえ』から始まる新海誠らしさは、どの作品でも一目瞭然だ。

これに対して富野由悠季作品の多くは、よりスタッフが多いテレビシリーズと、そこから派生する映画だ。さらに外部からの意向も加わりやすいロボットアニメというジャンルでもある。作品=富野由悠季と評価にしにくいのである。

しかし実際は、

初監督作品の『海のトリトン』(1972)には、その後の作品に色濃く反映される「善」と「悪」の相対化が早くも現れている。主人公を取り巻く神(じん)ファミリーが次々に過酷な現実に直面する展開で視聴者を驚かせた『無敵超人ザンボット3』(1977)は、その後の『伝説巨神イデオン』(1980)や『機動戦士Zガンダム』(1985)を思い起こさせる。富野由悠季らしさは、早い段階から各作品に現れている。

そこにはいくつもの作品で繰り返される親子の対立や、あるいは「

富野由悠季は大学卒業後に虫プロに入社したのが、

ここで注目したいのは、『海のトリトン』、『機動戦士ガンダム』、そして一部制作にかかわった『宇宙戦艦ヤマト』や『勇者ライディーン』は1970年代から80年代のアニメファンダムの形成にとっても最重要な作品であることだ。アニメファンと歩み続けたのも、また富野由悠季の特徴である。逆に富野由悠季の存在は、作品そのものを超えてアニメブームやアニメカルチャーの中で位置づけられてきた。それゆえ作品自体を評価するアワードからこぼれ落ちがちになっ

しかし実際には、富野作品には確固たる映像制作の理論が貫かれる。著作『映像の原則』を読めば、富野由悠季がいかに論理家であるかが分かるはずだ。ここに実際の優れた作品群と世の中の評価とのギャップがある。

富野由悠季自身がこうした世の中の評価に対して超然として、独自の立場を築いてきた、と言えばそうではない。むしろ強烈なコンプレックスを露わにする発言が、長年しばしば繰り返されてきた。「所詮ロボットアニメ」「王道ではない」という富野の発言を目にした人は多いだろう。

高畑勲や宮﨑駿、片淵須直(『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』ほか)には高い評価をするが、庵野秀明や新海誠にはしばしば冷ややかで厳しい評価を下す。前者がいずれもアニメファンでなく広く一般層に向けた作品づくりをしているのに対して、後者はヤングアダルトのアニメファンにとりわけ人気が高い。そこには王道であることに対する憧れや、自ら近いポジションにいる監督に対するライバル意識、あるいは同族嫌悪を感じさせる。

それはしばしば自己評価の低さにもつながる。自身の作品をいとも簡単に「失敗作」と切り捨てることも多い。ただ、自己評価の低さと、一方で長年ひたすら商業アニメを作り続けてきた自負との矛盾こそが富野由悠季の魅力である。それが表現の溢れるエネルギーになり、傑作を生みだすのだ。

富野由悠季は、1960年代にアニメ業界に入った時から現在まで常に何かと戦い続けてきた。最初は実写映画を目指しながら、アニメ演出をする自身。その後は、「アニメは子どものものに過ぎない」「ロボットアニメは所詮おもちゃを売るコマーシャル」「SFアニメは俗悪で暴力的な商業主義で芸術性はない」といった数々の偏見だ。

富野由悠季は自らが権威を得るためにそこから外に出て作品に芸術性を掲げたりはしなかった。あくまでも子どもや若者のためのロボットアニメに踏みとどまる。

それは70年代以降、「アニメなんかに夢中になって」と思われてきたアニメファンの戦いとも重なる。文学でも芸術でもない「アニメ」に自身の居場所を求め、その価値を信じてきた若者だ。

2000年代過ぎ頃からから商業アニメは、「クールジャパンですね」「日本を代表する文化です」「ビッグビジネスです」と急に持ち上げられはじめた。ようやくここまで来たな、という達成感と共に、なにか違うという気持ちも多くのアニメファンは感じる。そこに富野由悠季の55年間が重なる。

だからこそ富野由悠季は、これからも今までどおりの「無冠」であって欲しい。どこからも顕彰されることでなく、しかし世の中に圧倒的な存在感を与え続ける。それこそが富野由悠季が持つ最大の勲章なのだ。

ここまで文章を書き終えたタイミングで、

令和元年度文化庁長官表彰に富野由悠季が決定したという。

「永年にわたり、

時代は変わりつつあるようだ。

- 文:数土直志