ノーベル賞に最も近い医師 中村祐輔 人類ががんを克服するとき

世界に誇るニッポンの偉人に密着 ゲノム研究の世界的権威が示す日本の医療の未来

暑さ厳しい6月中旬、見るからに重そうな荷物を抱えた男性が、少し疲れた表情で成田空港の到着ロビーに現れた。両手には重量感のあるスーツケース。背中には大きなリュックを背負い、チェックのシャツにジャケットというラフな出で立ちだ。出迎えた筆者に気づくと、ふっと表情が緩み、「シカゴと暑さはそう変わらないけど、この湿度の高さは身体に堪(こた)えるね」と屈託のない笑顔を見せた。

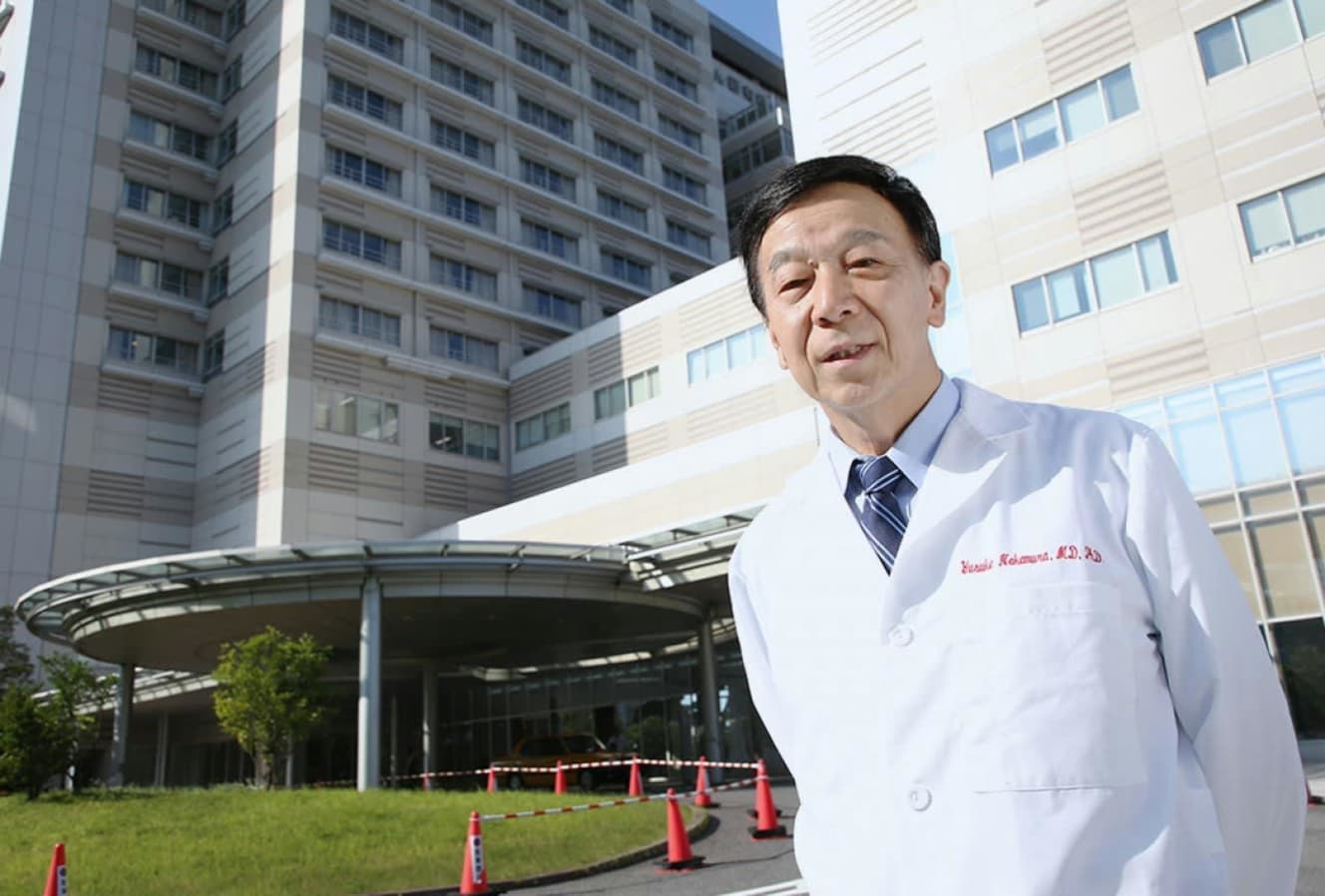

中村祐輔医師、65歳。シカゴ大学医学部教授と個別化医療センター副センター長を兼任し、世界の第一線で「ゲノム医療」を牽引してきたトップドクターだ。日本ではゲノムという言葉すら知られていなかった’80年代の黎明期に米国で研究に携わり、病気の解明や治療に役立つような数々の遺伝子マーカーを発見、ゲノム医療の道なき道を切り開いてきた。

そんな中村医師のゲノム研究が今、がん治療に新たな光明を投じている。ついに、がんが治る時代が訪れたのだ。ノーベル賞にもっとも近い医師、「世界のナカムラ」が6年に及ぶシカゴでの生活を終え、この日、凱旋帰国したのだ。

そもそもゲノムとは、「ある生物を構成するすべての遺伝情報」のこと。「遺伝子検査」や「遺伝子治療」に用いられている基礎データだ。「生命の設計図」ともいえるヒトの全遺伝情報が’03年に解明され、これを活用したがんの診断や新薬の開発は、世界中で急ピッチに進んでいる。その領域で、中村医師はトップランナーとして走り続けてきた。

彼が医学を志したのは、中2の冬。スキー場で全治3ヵ月の大怪我を負い、手術やリハビリ治療を経て回復したことで、医者の魅力を肌で感じた。幼い頃から算数が得意で将来は数学者を夢見ていたが、外科医に方向転換したのだ。

大阪大学医学部卒業後は、いくつかの病院で外科医としてメスを振るい、多くのがん患者との出会いがあった。中村医師をゲノム医療の世界へ導いたのはこの時代の経験が大きい。

「自分とさほど変わらない若いがん患者を看取ったことで、発症年齢の低い遺伝的要素の大きいがんに対して関心が高まっていきました。なぜ患者によってがんの進行の速さが違うのか。なぜ抗がん剤の効き方に個人差があるのか。そもそもがんはどのように発生するのか。その鍵は遺伝子にあるのではないかと思うようになったある日、遺伝性大腸がんの論文が目に止まったんです。その研究に加わりたいと、執筆者であるユタ大学のレイ・ホワイト教授に手紙を出した。それが研究者としての出発点です」

一般に、臨床医から基礎研究者への転身は、医学界では非常にレアなケースだ。この”勇気ある決断”が、中村医師の人生を大きく変えることになる。

その後、中村医師は’81年に31歳でユタ大学へ留学。そこで両親の染色体を区別するDNAマーカーを見つけることからスタートし、人の染色体地図作りに日夜没頭。多くの発見を報告した。’80年代後半、世界中の研究者に利用された全DNAマーカーの7〜8割は「ホワイト・ナカムラマーカー」と呼ばれた。FBIの研究者と犯罪捜査のためのDNA鑑定で共同研究を進めていた際には、「ウチに来ないか」とヘッドハンティングされたこともある。がん抑制遺伝子である『p53』における人のがんでの異常の発見や、遺伝性大腸がんの原因遺伝子APCの発見など、中村医師の功績は現在のゲノム医療の屋台骨となるものばかりだ。

「長年、ゲノム研究を続けてきたのは日本の患者さんに笑顔が戻る医療を提供するため。帰国を決めたのも、さらに一歩それを進めることが目的です」

そう語る中村医師は、今年7月1日付で「がん研究会」(江東区有明)に創設された「がん研究会プレシジョン医療研究センター」の所長に就任。これに先駆け、4月には内閣府戦略的イノベーション創造プログラムの「AIホスピタル」プロジェクトディレクターに指名を受けており、自宅、内閣府、有明の移動が日常という、シカゴ時代と変わらないフル稼働の生活だ。施設名にもある「プレシジョン医療」とは、米国のオバマ前大統領が掲げたビジョンで、日本語では「個別化医療」と訳される。

「目指すのは『必要な治療法を、必要であればいつでも、それを必要としている人に』。これは、私が’96年から言い続けてきた『オーダーメイド医療』と意味合いはほぼ同じものです。それを実現するには、ゲノム情報が不可欠な時代に来ています。’01年からの17年間でシーケンス(遺伝子解析)にかかる時間やコストは劇的に進化を遂げ、時間は50万分の1、価格は100万分の1になりました。十数年で3000億円かかっていた研究当初を振り返ると、この進化のスピードは想像以上。20世紀の頃は患者さん個人の遺伝子変異を解析して治療に役立てることが可能になるとは思っていませんでした」

期間は約1週間、10万円前後の費用で患者自身の遺伝情報を取得できるなら、末期がんで命のリミットが切られた人でも、それを治療に活(い)かした選択ができる可能性が出てくる。今回、中村医師が日本に戻った背景には、こうした大きな時代のうねりも影響している。

「日本ではゲノム研究の重要性を議論した時に、『研究者の知的好奇心を満たすだけのもの』と誤った解釈が広がったために批判的な意見が上がり、世界から遅れを取ってしまった。そのツケが今、回ってきているのです。新しいタイプの免疫療法の捉え方も米国のように前向きではないため、治験の整備が遅れ、実施に漕(こ)ぎ着けられない。ここで挽回しないと日本は完全に取り残されてしまいます」

そもそも6年前に拠点を日本からシカゴに移したのも、こうした現状に業を煮やし、日本の患者のために一刻も早く新薬を届けたいという思いからだった。

ところが、いざ海外で治験が始まってみると、その研究者(中村医師)が日本人であっても、治療対象となるのは実施国の患者のみと限られたこともある。日本から現地に赴いても治験に参加できないという壁が立ちはだかり、悲嘆に暮れる患者家族と何度もやるせない思いをしてきた。

「それなら、個別化医療の推進を始めた日本の新しい環境で、10年、20年先を見据えた戦略や環境整備も視野に入れ、標準治療を終えて次の治療の選択肢がない患者さんのために、新薬の研究を続けたいと考えました」

およそ40年間の永きにわたってゲノム研究に没頭し、世界のトップとして活躍してきた中村医師。そのゴールが、ついに見えてきた。そんな中村医師が長年の研究から考案した、画期的ながん治療法を紹介しよう。

PHOTO:濱﨑慎治(1枚目) 浜村菜月 濱﨑慎治(6枚目)

取材・構成:青木直美(医療ジャーナリスト)

関連記事

ノーベル賞に最も近い医師 中村祐輔 人類ががんを克服するときがやってきた

【ドキュメント】注射一本でがん消滅 手術なし、抗がん剤も使わない最新研究(動画配信中)