韓国では夏の定番に?日本発「シティ・ポップ」が世界で人気のワケ

ソウル在住のDJ長谷川陽平氏に聞く、韓国「シティ・ポップ」事情

日本のシティ・ポップが世界的に注目されてから久しい。韓国ではK−POPが独走態勢かと思いきや、もはや「夏といえばシティ・ポップだろ」的な風物詩になっているという。竹内まりやの「プラスティック・ラブ」はアンセム。1986オメガトライブの「君は1000%」もサビで大合唱。一体現地はどんな感じなのか。韓国でミュージシャン、DJとして活躍する長谷川陽平氏に聞いた。

山下達郎、杏里、松任谷由実…わかりやすいサビの英語にグッとくる

韓国には日本文化の流通を法律規制してきた歴史があるが、何度かの文化開放を経て緩和。公共の電波でも日本語を流すのは法律上OKとなっている。しかし、やはり快く思わない人もいるわけで、今は自主規制という感じらしい。

クラブシーンやネットを中心に、若者に支持されるシティ・ポップ。その魅力はどこにあるのだろうか。

「韓国をはじめ、海外でのシティ・ポップのイメージは音がキラキラしていてラグジュアリー。浮世離れしていなくちゃいけないんです。日本がいちばん景気のいい時に、潤沢な予算で作り上げたバブルの産物と思われているみたいで。

杏里さんでいうならアルバム『Timely!!』以降。〝オリビアを聴きながら〟よりも〝気ままにREFLECTION〟や〝キャッツ・アイ〟。松任谷由実さんなら『パール・ピアス』。中には“これもシティ・ポップとして見ているんだ?”というものもあって、ざっくりとした感じです」(長谷川陽平さん 以下同)

韓国も含め、海外でウケる曲にはいくつかの法則がある。まず第一に、キメの部分に英語がくること。

「松原みきさんの〝真夜中のドア〟も大サビで“Stay with me”ときますよね。大橋純子さんで有名なのは、こっちでは〝テレフォン・ナンバー〟なんですが、それもキャッチーな英語のコーラスから始まる。山下達郎さんの〝ライドオン・タイム〟も、みんなサビで跳ね回ってます。

さんざん日本語が流れるんだけど突然英語が飛び出して、しかもそれがキャッチーでわかりやすいのがウケるようです」

つぎに、どこかに日本独自のオリエンタリズムやキッチュ感が存在することも大切だという。

「面白かったのは、知り合いの音楽ライターで松永良平さんという方がいらっしゃるのですが、シティ・ポップ好きのアメリカ人に大滝詠一さんの『ロング・バケイション』を薦めたら、“こういうオールディーズっぽいものはアメリカにもある”と言われたというんですよ(笑)。僕らが聴くとものすごくよくできたポップアルバムだけど、それが外国の人たちにとってシティ・ポップなのかというと、そうとは言い切れないというか」

海外の人が「これが演歌です」とカタコトの日本語で曲を作っても、「いやそれビミョーに違うだろ」となりそうだが、そのビミョーな違いがツボなのかもしれない。さらに音だけではなく、インスタ映えするジャケットも重要ポイントとのこと。

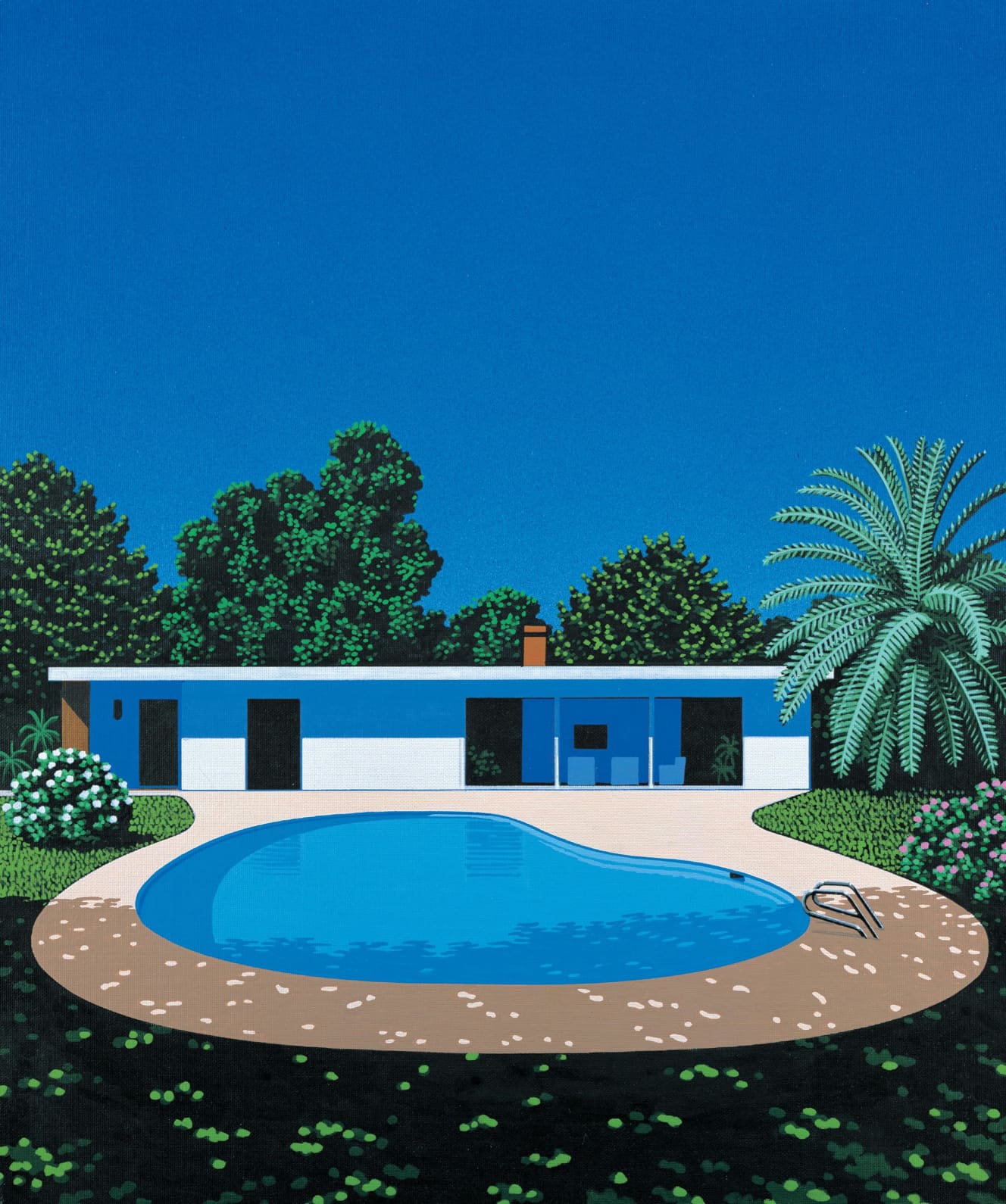

「韓国には昔、引っ越しの際に物を捨てる文化があったので、いわゆる“コレクター”はあまりいなかったんですが、今はレコードもブーム。海だ、椰子の木だ、といった夏を感じさせるメロウなジャケットが人気です。達郎さんの『FOR YOU』のような。永井博さんや鈴木英人さんのイラストなら、みんなガチガチに欲しがります」

リバイバルではなく新しい音楽として人気に! 裾野もガンガン広がって明菜やマッチも話題に!?

最近は日本でもシティ・ポップを感じさせるアーティストがたくさん出ているが、韓国のリスナーの耳は肥えていて、「これはちょっと渋谷系が入っている」など、微妙な嗅ぎ分けもしっかりできているという。

「最近のアーティストだと一十三十一さんとか脇田もなりさんも人気で、ふたりともソウルに来て下さいました。来ると皆さん、客層が若いことに驚きます。日本だったら当時を知る人が懐かしさから来て“え、この曲知らないの!?”とか“俺は達郎のライブに何回も行った”みたいなマウント合戦が始まっちゃったりするけど、こっちはリバイバルではなく、全く新しい音楽として皆で平和に楽しんでいます」

また、シティ・ポップから入って深堀りするうちに裾野が広がり、今ではまったくジャンルの違う曲も流行るように。

「以前から近藤真彦さんの〝ギンギラギンにさりげなく〟やC-C-Bの〝Lucky Chanceをもう一度〟などは人気でした。最近韓国の若手ミュージシャンにカバーされた久保田利伸さんの〝LA・LA・LA・LOVE SONG〟なんかも盛り上がるので、そういうのをシティ・ポップに混ぜて回すと面白がられるという(笑)。

あとは独特の“情感好き”というところもあって、スケール感のある壮大なバラードもウケます。Xの〝Endless Rain〟とか、五輪真弓さんの〝恋人よ〟からの流れで中森明菜さんの〝難破船〟などなど。いくらシティ・ポップがブームでも、ふとした瞬間に情感が心をつかみ、歌詞がわからなくても情感に負けちゃうんですよ。

明菜さんで特に人気があるのが『クリムゾン』というアルバムで、ゴシック・シティ・ポップの名盤といわれています。僕らが“これはシティ・ポップとは言えないだろう”と思っても、日本人と外国の人とはやはり感覚が違うというか。僕もまさか明菜さんまでいくとは思ってませんでした(笑)」

各国でくすぶっていたところにネットで火がつき、80’sブームが後押し

各国で同時に火がついたシティ・ポップ。そもそもの火種はどこにあったのかというと、これがなかなか掴みにくい。

「いろんなところでくすぶっていたものが、世界で同時多発した感じがします。

韓国で流行り始めたのは2015年ぐらいでしたが、始まりがボヤッとしてるんです。日本という、欧米人にしてみれば辺境の地で偶然発見され、それをクラブでかけたDJたちの影響もあるでしょうけど、そういうものをリミックスしたりエディットする人は各国にいるわけで。それをYouTubeに挙げ、アルゴリズムで横に出てくるお薦めの曲なんかを探って広がっていったのか。

韓国の場合はサブスクに日本の音楽がたくさん上がっていたわけでもないし、ましてやシティ・ポップは全くないと言ってもいいくらいでした。Spotifyもつい最近やっと参入しましたから。

今は韓国も含め、いろんな国でシティ・ポップを意識したアーティストが出ています。オランダのベニー・シングスなんて、アルバムタイトルがそのものズバリ『CITY POP』ですもの(笑)」

韓国の場合、最初はやはりサブカルで、デザイナーやタトゥーイストといった、ちょっとヒップな仕事をしている人たちが興味を持ったのが始まりだった。

「でも今はもう“冷やし中華始めました”みたいな季節メニューになっちゃってるんですよ。僕は毎年、夏が終わるたびに今年で終わりだろうと思ってきたけど、季節メニューになっちゃったら長いだろうなと。いい意味で特別感がなくなっています」

そうなると、「俺が見つけた」感のあるヒップな人たちは離れていきそうだが、うまい具合に一大レトロブームが来て、’80年代モノは現在も幅広く人気継続中だという。

「僕がDJをしているのは弘大(ホンデ)というところで、そこはアーティスティックな人たちもうろつくし、サブカルも含めていつもオープンになってる場所なんだけど、気がついたらフィラやエレッセを着ている人が異常に多くなった時期があって。僕らが昔着ていて“これ今どうなの?”と思ってしまいそうなヤツ。世界的にも80’sリバイバルは続いてるみたいです」

インターネットによって垣根はなくなり、同時多発的な流行が世界中で起こる時代になった。シティ・ポップの流行も「好きになったのが、たまたま日本の曲だった」というだけのことかもしれない。

最後に長谷川さんおすすめの海外シティ・ポップをいくつか紹介しよう。聴き比べを始めると、うっかり沼にハマってしまいそうだ。

*Brave Girls(韓国):カセットやフロッピーディスクなど、80’sを意識したMVが今っぽい。

* Jazzyfact(韓国):ラッパーとプロデューサーのユニットで、杏里の「Last Summer Whisper」をサンプリング。ここからシティ・ポップに興味を持った人も多い。

*PREP(イギリス):欧米の人々がシティ・ポップのような音を出してアジアで人気になった、という立ち位置が面白い。

*SUNSET ROLLERCOASTER(台湾):ジワジワとマニアから火がついて燃え上がった、アジアの叩き上げバンド。

長谷川陽平(Hasegawa Yohei)東京都生まれ。1995年に韓国の音楽と出会い、レコードを探しに度々渡韓。以降、韓国で多数のロックバンドに参加。「チャン・ギハと顔たち」のセカンドアルバムでは韓国大衆音楽賞で4部門を受賞。シティ・ポップの紹介のみならず、長谷川氏が韓国の音楽シーンに与える影響は大きく、現在は日本と韓国、両国でギタリスト、プロデューサー、DJとして活躍。著書に『大韓ロック探訪記』(DU BOOKS)がある。

次の記事はこちら #5 松原みきの40年前の名曲『真夜中のドア』が世界的大ヒットの裏側

- 取材・文:井出千昌