『石橋貴明のたいむとんねる』が短命打ち切りになったワケ

最終回の放送を終えた『石橋貴明のたいむとんねる』(フジテレビ系 月曜23:15~23:55)。

とんねるずの石橋貴明にとっては、長寿番組だった『とんねるずのみなさんのおかげでした』の代替として、2年前に始まった冠番組だったが、予想外に短命に終わってしまった。

番組の打ち切りは通常、視聴率の不振が理由となる。

ところが同番組は、金曜のほぼ同時刻に放送されている『全力!脱力タイムズ』(フジテレビ系 金曜23:00 〜23:40)の当初2年と比べても、ことさら悪いとは言えない。

では、何が問題だったのか。

視聴データから、バラエティとしての弱点を検証してみた。

世帯視聴率から見えるもの

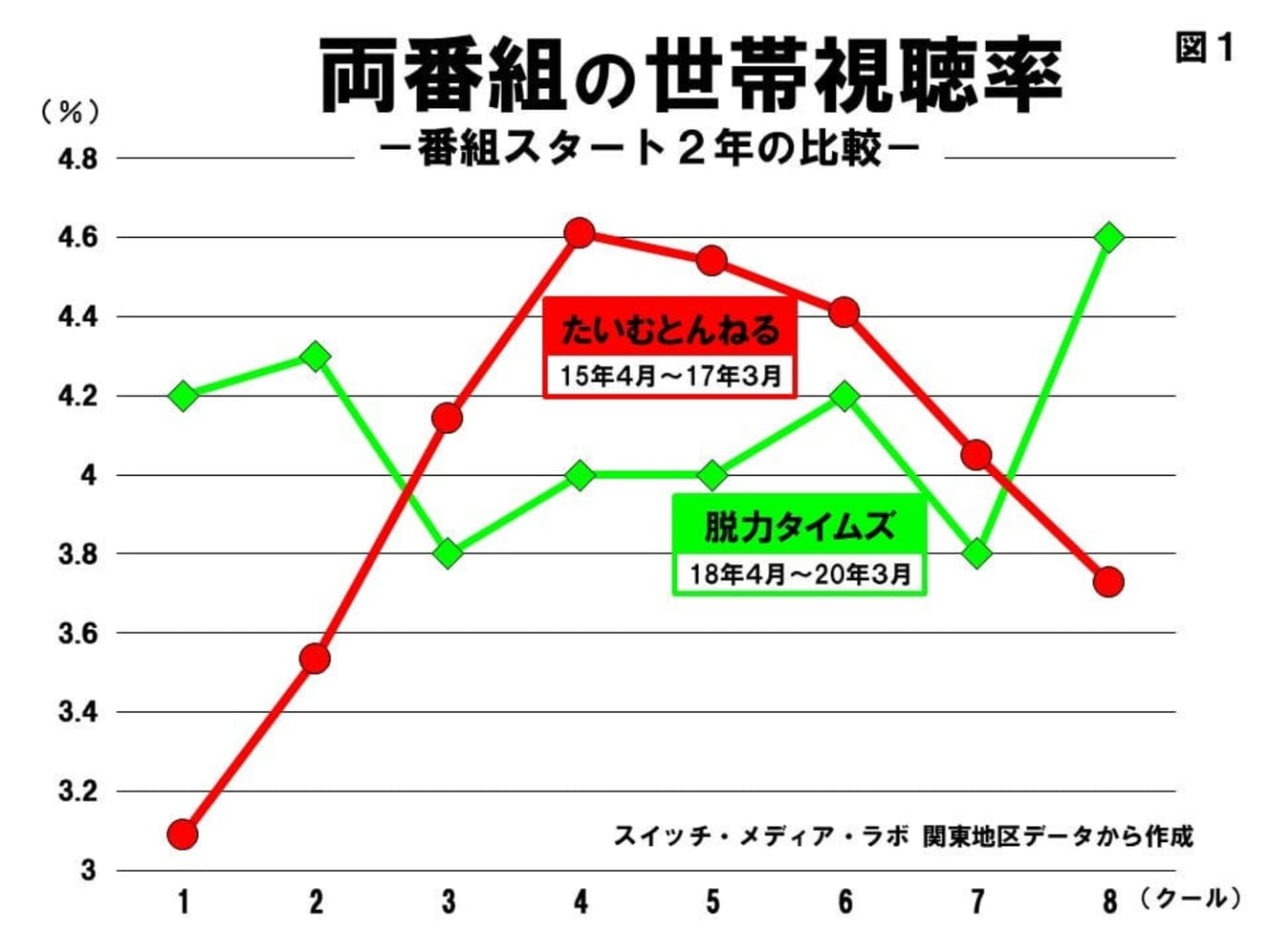

スタート2年の世帯視聴率を、両番組で比べてみよう。

『たいむとんねる』は最初半年、かなり苦しかった。

「大人のノスタルジーを刺激する」をコンセプトに始まったが、ネット上ではネガティブな意見がたくさん出た。

「見たいと思わせる要素が全然ない」

「昔話ばかりで退屈だった」

「バブル世代が武勇伝を語っても、若い視聴者には響かない」

それでも『脱力タイムズ』がモタモタしていたのに対して、『たいむとんねる』は3~4クールで視聴率を上げ続けた(図1)。3クールから7クールまでは、『脱力タイムズ』を上回っていたのである。

ただし4クールをピークに右肩下がりが続いたのは痛かった。

個人視聴率から見えるもの

スイッチ・メディア・ラボは、関東で2000世帯5000人のテレビ視聴動向を調べている。

ここの視聴率データをみると、世帯視聴率が最初の1年に上がり続けたのは、幅広い世代が支持したためだったことがわかる。

ところが2年目に失速した。若年層が離反したのが響いた(図2)。

3+層(男女65歳以上)は、高い値で安定的に推移した。

3-層(男女50~64歳)も、高い個人視聴率を保った。ところが1層(男女20~34歳)や2層(男女35~49歳)は、最初の1年で1%ほど高まったが、その後失速して当初程度に戻ってしまった。

さらにT層(男女13~19歳)に至っては、初期がピークでその後は下落の一途だった。

つまり『たいむとんねる』は、中高年が支持したが、49歳以下にはヒットせず、特に10代に相手にされなかったのである。

ところが『脱力タイムズ』の視聴者動向は、『たいむとんねる』と大きく異なった。

そもそも高齢者が多く見るという構図は、当初からなかった。また若年層も、当初しばらくはじり貧で苦戦が続いた。

唯一安定的に支えたのは2層だった。ただし全体としての世帯視聴率は、モタモタが続いた。

バラエティ好きの支持

それでも『脱力タイムズ』が光っていたのは、バラエティ好きの層で高い支持を得ていた点だ。

報道ニュース番組の体裁で、実際は非常識なコントやゲストの発言が飛び出す。

解説陣は実際の有識者を使っているが、すべて台本にそって喋っている。唯一アドリブだけで出演している芸人が、無茶ぶりされて右往左往する展開が見どころという作りだ。

バラエティ好き層の個人視聴率は番組当初から高く、安定的に推移した(図3)。しかも8クール目で一段とアップしたのである。

低い値で始まり、3%強まで上げながら、7~8クールで失速した『たいむとんねる』と、明らかに明暗がわかれた。

この辺りが、短命で打ち切られた『たいむとんねる』とは、決定的に違う点。

従来にない“脱力系の笑い”が、その後の可能性と判断されたのだろう。

実際に『脱力タイムズ』は3年目からブレークする(図4)。

世帯視聴率は、最初の1~2年が4%前後だったが、半年後に1%かさ上げし、次の半年でさらに1%上昇させた。今や7%に届こうとしている。夜11時台でこの数字は大健闘といえよう。

しかも世帯視聴率を押し上げているのが、65歳以上の高齢者ではなく、若年層という点も素晴らしい。

高齢者の個人視聴率はほぼ横ばいのままだが、1層は1%ほど上昇した。また2層に至っては、倍増近くまで膨らんだ。

“脱力系”の魅力は、みごとに若年層にハマったのである。

番組コンセプトが失敗!?

そもそも『たいむとんねる』は、番組コンセプトで躓いている可能性がある。

「大人のノスタルジーを刺激する」というが、反応していたのは50歳以上のみ。

例えば2月24日の放送回。作曲家・古関裕而を取り上げていたが、ネタが古くて狭いのが致命的だった。

インテージ「Media Gauge」は、全国160万台ほどのインターネット接続テレビの視聴ログを集めている。これによると、「ノスタルジーを刺激する」はずの古い音楽や映像で、流出率(番組を見るのをやめる人の率)が高くなってしまった(図5)。

典型的なのが、早大「紺碧の空」と慶応「我ぞ覇者」だ。

それぞれ有名人となった卒業生の画像と共に紹介されたが、番組中の流出率はピークとなった。両校とも有名大学だが、所詮卒業生や関係者の数は限られている。それぞれ2分ほど聞かされたが、「関係ない」と離脱した視聴者が少なくなかったのである。

他にも1964年東京五輪の際のオリンピックマーチや、阪神と巨人の応援曲は、いずれも流出率が上昇するポイントになってしまった。

石橋貴明の課題

最終回は、「1985年」がテーマだった。

思い出トークをさせたら絶品の石橋貴明、ラストは彼の腕が随所で光った。それでも個人視聴率をみると、3-層(男女50~64歳)は大きく反応したものの、1層やT層にはあまり刺さらなかった。

35年前の栄光は、3-層の青春ではあるものの、その時代を知らない若者には意味がなかったようだ。まさに「バブル世代の武勇伝」は「退屈」で、「若い視聴者には響かない」ことが最終回でも証明されてしまった。

渾身の最終回であった「1985年」は、石橋貴明のタレントとしての宿命を象徴していたと筆者にはみえる。

木梨憲武と組んだとんねるずは、この年にブレークした。そして過剰で過激な言動が、バブル経済に呼応するように二人の人気を高めていった。

ところがバブルは崩壊し、狂乱景気は影を潜めた。過激さや強い刺激は必ずしも支持されなくなった。また東日本大震災で“絆”が見直され、テレビでは毒のある笑いが受けなくなっていった。

30年近く続いた『とんねるずのみなさんのおかげでした』(『~おかげです』を含む フジテレビ系)は、かつては20%台後半の視聴率を連打したが、最後は一桁続きと低迷した。

素人芸だが予定調和をぶち壊すパワーは、本人たちが20~30代の頃は同世代に受けた。

ところが40~50代になると、同じ振る舞いがパワハラと映り、反感を集め始めた。しかも素人芸にこだわってきたために、『たいむとんねる』では見せ場が限られてしまった。

傑出した芸を持つタモリ・さんま・たけしが今も冠番組を持つのと比べ、芸風が限定されていた石橋貴明は、時代の変化に適応し切れなかったと言えよう。

4月からはフジの関東ローカル『石橋、薪を焚べる』(24時25分~)が始まる。

石橋はフジ栄光の時代の大貢献者であることは間違いない。しかし視聴率をとれなくなり、局内で処遇に困っている、という声もあるようだ。

「進化・成長に背を向けると、時代に取り残される」

過去の栄光で輝いた最終回は、まさに石橋貴明の時代の終焉を告げていたように見えた。

次の記事はこちら #5 とんねるず 石橋貴明の愛車が8番の理由

- 文:鈴木祐司