川崎・中1男児殺害事件 過熱した「加害者特定」がもたらした闇

ノンフィクション作家・石井光太が凶悪事件の深層に迫る。衝撃ルポ 第6回

2015年2月、神奈川県川崎区の多摩川の河川敷で起きた「川崎中1男子生徒殺害事件」から今月で6年目を迎える。

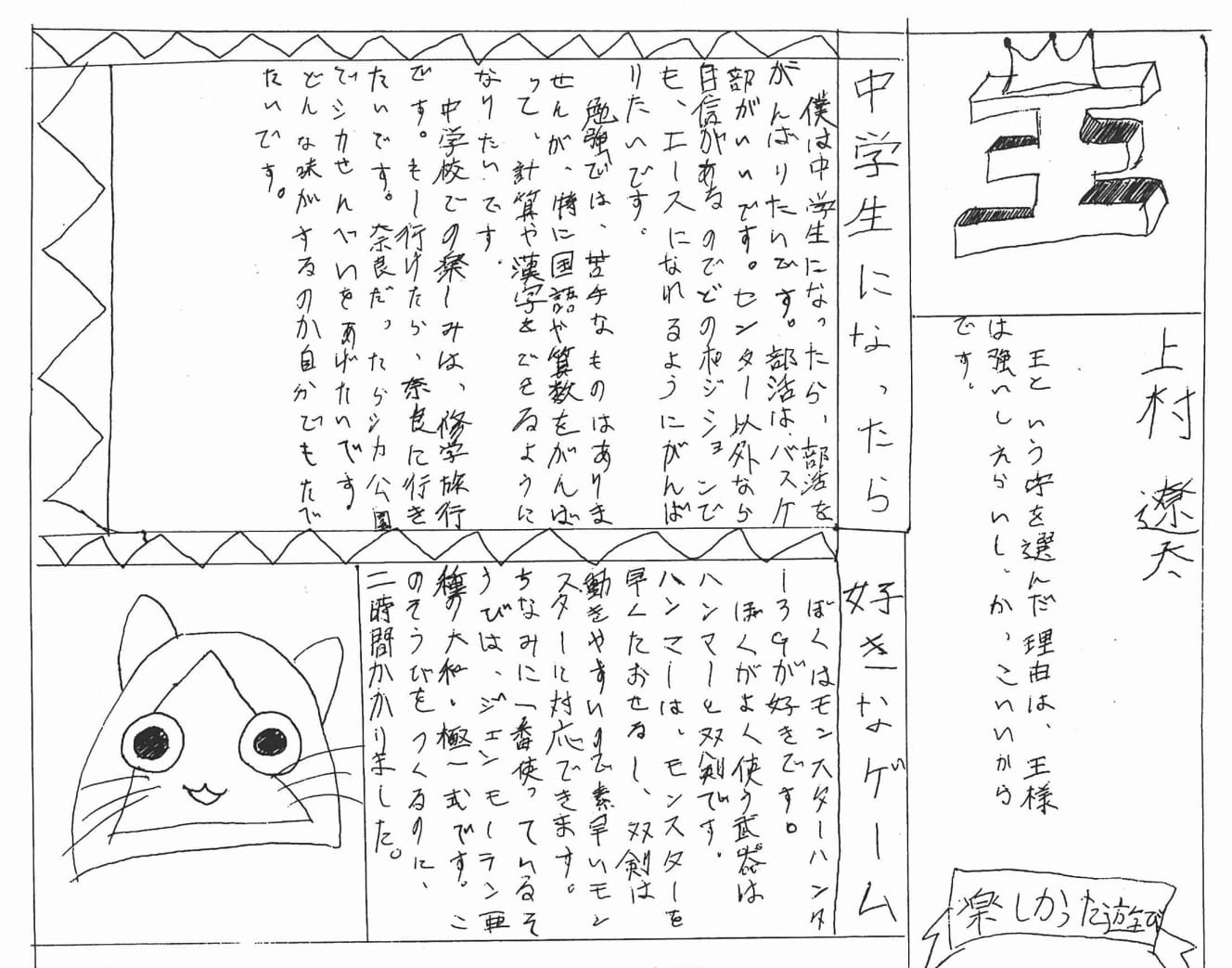

17歳~18歳の少年3人が、中学1年の上村遼太君を勘違いから呼び出し、作業用カッターで代わる代わる43回にわたって切りつけ、惨殺した事件だ。

この事件が社会に示した問題は数多あるが、その一つがインターネットを舞台に行われた「犯人捜し」だ。事件の発生直後からネットの住民たちが大々的に犯人捜しを行い、マスメディアではタブーとされている少年事件の詳細を赤裸々に暴露したのだ。

ネットにおける少年犯罪の犯人捜しは許されるべきなのか、そうでないのか。私は『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』(新潮文庫)に詳細を書いたが、今一度、事件を振り返りながら、そのことを考えてみたい。

********************

2月20日、川崎で全身に切り傷を負った中学1年の男児の遺体で発見されたという報道からすべてははじまった。

この日のうちに警察は遼太君の両親に連絡をして、携帯電話の記録を取り寄せるなどして犯人の捜索を開始していた。LINEには遼太君が加害少年の一人とビデオレンタル店で待ち合わせをする内容が記録されていたことから、早い段階で犯人を特定していたはずだ。

メディアもそれは同じだった。事件取材は、被害者の関係者にインタビューを重ねて行うのが一般的だが、中学一年生の狭い交友関係を把握するのは難しいことではない。数人に当たれば、犯人の目星はつく。彼らが逮捕や報道に慎重を期していたのは、少年法があるためだ。少年法61条には次のようにある。

〈少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が該当事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない〉

加害少年の個人情報漏洩には細心の注意を払う必要があった。しかし、ネットの住民たちは違った。事件に注目が集まるにつれ、犯人捜しが熱気を帯びていったのだ。

父親が頼りにしたネット情報

最初にネットに書き込んだのは、遼太君の人間関係を知っている地元の人だと思われる。後に逮捕される加害少年の実名を載せたのだ。ネットの住民たちはそれを見るや否や、一斉に加害少年の素性を明らかにしようとした。

ある人は加害少年のSNSを特定し、ある人は家族写真をあばき、ある人は住所を突き止めた。情報がネットに出る度に、それがヒントとなってまた新たな情報が暴露される。まだ逮捕もされていないのに、それはきょうだいの素性、祖父母の素性、それに加害少年の友人の素性など無尽蔵に拡大していった。

当時、遼太君の父親は警察の呼び出しを受けて、住んでいた島根県の西ノ島から川崎に来て、ネットカフェやサウナを泊まり歩きながら犯人の情報をあさっていた。その時に手掛かりになったのは、警察情報よりネット情報だったという。私のインタビューに父親は次のように答えている。

〈警察から教えてもらった情報は、マスコミの報道以上のものはありませんでした。捜査の進展状況はほぼすべて伏せられていたのです。

それで僕はネットカフェに入り浸って、事件のことを検索してばかりいた。ネット上に、少年Aが犯人じゃないかという書き込みを見つけたのは、そんな頃でした。ある連中が『こいつが犯人です』みたいなことを書いていた。

僕にしてみれば大きかった。警察からは何も教えられない。マスコミの情報も中途半端。そんな時に、実名や顔写真を手に入れることができたわけですから〉(『43回の殺意』の一部を引用)

父親はその情報を頼りに、わが子を殺害した犯人をなんとか見つけ出したいと思って捜しはじめたのである。

逮捕前に犯人を特定

主な週刊誌も、ネットの犯人捜しの熱気に押されてか、警察による逮捕より前に犯人を特定するような記事を発表した。当時のタイトルが次だ。

〈川崎中1上村遼太君全裸殺人「8人組グループ」の首謀者〉(週刊文春、2015年3月5日号)

〈「イスラム国」を真似した「中1男子」リンチ殺人の凶悪少年たち〉(週刊新潮、2015年3月5日号)

いずれも、加害少年を特定したという前提で書かれた内容だった。これによって、ネットの書き込みの一部が裏打ちされることになったのだ。

警察もこうした流れの中で逮捕を急がざるをえなくなったのだろう。週刊誌が発売された日の夜、まず少年Bと少年Cに対して事情聴取を行う。翌朝からは主犯の少年Aの事情聴取を行い、夜には逮捕状を取って身柄を拘束した。結果として、ネットや週刊誌に押されるようにして行われた逮捕劇となった。

少年事件において、ネットでここまで大規模に犯人捜しが行われたのはこの事件が初めてだろう。一方で、それが様々な差別発言や過激な行動を生んだのも事実だ。

まず、加害少年のうち少年Aと少年Bがフィリピン人の母親の血を継いでいるのがあばかれたことで、ネットには人種差別的な発言があふれんばかりに書き込まれた。それは加害少年に対する批判を逸脱し、特定の国籍の人々に対する根拠のない誹謗中傷ともいうべきものにまで発展した。

さらに一部の人たちが少年Aの実家に押し寄せ、コンクリートの塀にカラースプレーで人種差別的な言葉を書き込んだり、家族が使用している車にまで同じように落書きをしたりした。

また、未成年の男子がネットの情報を頼りに少年Aの家にやってきて、ネット中継をはじめ、警察が駆けつける事態となった。同じ男子は、遼太君の葬儀会場にまで行って、ネット中継をしようとした。

事件に対して何を思うかは個人の自由であるが、国籍に関係する差別的な書き込みは許されることではないし、遼太君の葬儀会場に対するネット中継は言わずもがなだ。これらはネットの犯人捜しが熱を帯びた結果、起きたことだと言えるだろう。

さらされた無関係の少年

考えなければならないのは、ネットの犯人捜しには誤った情報も多かったという点だ。加害少年や、その家族に関することはもちろんなのだが、事件には無関係の少年が加害者だと名指しされ、個人情報をさらされたこともあった。

遼太君の事件が起こる数時間前、同じ神奈川県の横浜市で16、17歳の少年たちが中学2年生の男子生徒を公園に呼び出して集団リンチして意識不明の重体に陥らせたという事件が起きていた。

ネットでは一部の人たちが、この事件と遼太君の事件を混合し、横浜市の事件の犯人の顔写真ばかりでなく、その友人らの写真や個人情報までネットにあげたのだ。中には「こいつらが犯人です。見つけてください」といった書き込みもあった。

これによって遼太君の事件とはまったく関係ない少年たちの素性が暴かれ、バッシングを受けることになった。そうした写真が、6年経った今なおネットに残っていることを考えれば、単なる間違いで済まされることではないだろう。

週刊誌のうち『週刊新潮』は、少年Aの実名報道を行った。この決断は少年法に反することになるが、編集部としてはそれを理解した上で、理由を「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」と述べている。

同誌は過去の少年事件でも同じことをしたことがあるし、今回の事件でも関与の度合いが曖昧だった少年Bと少年Cについては実名報道を避けている。賛否両論はあるにせよ、姿勢は一貫している。

しかし、ネットの犯人捜しはそれとは異なる。

情報の裏取りをするわけではなく、加害少年だけでなく、その家族、親族、さらには無関係な人間のプライバシーまであばいたのは、もはやゲーム感覚ではなかったか。

「恐ろしくて家から出られない」

私が『43回の殺意』を書く際にインタビューした遼太君の友人らも、そうした無責任な書き込みの犠牲者だった。ある人物はこう語っていた。

「ある日、友達に教えられてネットを見たら、いきなり俺の写真が出てたんだよ。しかも、犯人グループとか書かれていたんだ。『え、何これ!』ってすげえびっくりして怖くなってきた。ネットでは俺の写真がコピペされてどんどん増えていくし、『こんなヤツら多摩川に連れて行ってリンチして殺せ』とか書かれるようになった。

いつか俺の家の住所までネットに書かれるかもしれない。勘違いした人間が襲いに来るかもしれない。警察が間違えて逮捕しに来るかもしれない。そんなふうに考えると、恐ろしくて家から出ることができなかった。

しばらく悩んだ末に、俺はたまらなくなって自分から警察署に行ったんだよ。ネットにこんなこと書かれてますけど、俺は犯人じゃありませんって。警察は『わかってる』って言ってくれたけど、ネットに乗っている写真とか書き込みは消せないって言われた。警察でも消すことができないって。

今も俺の写真はネットに残っているよ。俺、フリーターだから、バイトの面接とかの度にバレないかってビクビクしている。だって、それを見られたら不採用になるだろ。うまく雇ってもらっても、後でバレてクビになるかもしれない。ちゃんと説明したって、お客さんにはそんなの知ったことじゃないし。俺、一生そんな思いをしなきゃならないのかな……」

事件から6年が経ち、加害少年3人が少年刑務所に収監された今も、彼のようにネットの過激な犯人捜しに巻き込まれ、傷を負って生きている人は一人二人ではない。彼らはネットの書き込みを消すこともできなければ、気持ちを吐露することもできないのだ。

この事件において、少年Aらは、遼太君の尊い命を奪い取った。そしてネットの犯人捜しに加担した人たちは、事件とは無関係な人の人生までくるわせた。

この事件は、多くの社会のゆがみを明らかにした。もう一度冷静になってあの時に起きた出来事を振り返る時期に来ているのではないだろうか。

連載記事

- 取材・文:石井光太

- 撮影:蓮尾真司

ノンフィクション作家

'77年、東京都生まれ。ノンフィクション作家。国内外の文化、歴史、医療などをテーマに取材、執筆活動を行っている。著書に『絶対貧困』『遺体』『「鬼畜」の家』『43回の殺意』『本当の貧困の話をしよう』『格差と分断の社会地図』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』などがある。