テレビアニメ30年史 視聴率絶頂期から環境激変で海外に活路

テレビ平成30年史〔8〕鈴木祐司(メディア・アナリスト)

平成最後、令和最初のNHK朝ドラとなる『なつぞら』。

当初4週までの視聴率が平均で22%台と好調な推移を見せている。冒頭のタイトルバックが初めて全編アニメーションで描かれた。広瀬すず演ずる主人公も、「漫画映画」と称された草創期の日本のアニメのアニメーターがモデルだ。

記念すべき100作目のテーマがアニメとは、テレビの歴史に如何に重要な位置にあったのかを象徴している。

ところが平成30年間のテレビアニメは、順風満帆ではなかった。その紆余曲折を振り返る。

→テレビ平成30年史〔7〕 激変! テレビの映画枠とテレビ局製作映画 盛衰30年のワケ を読む

→テレビ平成30年史〔9〕スポーツ番組 人気競技の変遷と放映権の高騰がテレビを変える を読む

→平成テレビ30年史〔1〕〜〔15〕わかりやすいインデックス を読む

平成元年はアニメの頂点

1953年にテレビ放送が始まって以来、テレビ番組は娯楽化に向かって進化した。

中でも幼児・子供番組は、アニメという新ジャンルを生み出し、以後飛躍的に発展した。

第1号は1963年放送の『鉄腕アトム』(フジテレビ)だった。

手塚治虫の漫画をテレビ用に動画化したものだが、制作には当初から壁が立ちはだかった。当時のアニメはディズニーが主流だったが、画面内に同時に動くキャラクターや背景の映像が複数ある“フルアニメーション”だった。

ところが週1回ある放送では、経費・時間・要員に限りがあり、アニメ制作は不可能と考えられていた。

そこで手塚は、手間とコストを抑えるために、“リミテッド・アニメ”を開発した。

例えばセリフをしゃべるシーンでは、背景や登場人物の顔は同じ絵で固定したままで、口だけを動かした。また静止画に、パンやズームでの撮影を多用することで、少ない絵でも動きを補った。アトムが空飛ぶシーンでは、同じ背景画を何度も再利用した。かくして国産第1号は、なんとか船出に漕ぎ付けた。

新ジャンルが確立すると、夕方6~7時台に新たなアニメが続々と登場した。

手塚治虫が得意としたストーリーアニメの他、『魔法使いサリー』『ひみつのアッコちゃん』などの少女アニメがあった。『巨人の星』『アタックNo.1』が切り拓いたのはスポーツアニメ。『サザエさん』などのファミリーアニメ。他に『おばけのQ太郎』『おそ松くん』などのギャグアニメもあった。

60年代は、一挙に多様な作品が花開いたのである。

草創期は子供向けが大半だった。ところが70~80年代には、中高大生にもファンが広がって行き、中には海外で人気となるものも出てきた。

『マジンガーZ』など、人操縦型ロボットのアニメが人気を博し始めた。『キャプテン翼』はサッカーアニメとして、世界中で大ヒットした。他にも『ルパン三世』『佐武と市捕物控』『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』『機動戦士ガンダム』など、従来にない領域が次々に開拓されていった。

同時にアニメの流通経路は、テレビ・映画・OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)の3系統に拡大した。

アニメ制作の変化

かくして平成は、アニメの絶頂期の中で始まった。

ところが内製システムは、崩壊し始めていた。制作プロダクションは当初、全工程を自社内で賄っていたが、70年代に外注化を始めた。コスト抑制のために、人件費の安い海外に委託し始めたのである。

同時に制作の空洞化が顕在化し始めた。対応策としてアニメ制作にコンピューターが導入され始めた。

当初は撮影と仕上げ(彩色)の工程がコンピュータにとって代わり始めた。次に2000年代後半、背景の美術もデジタル化へ転換され始めた。さらに近年では、絵コンテや作画の領域でも、デジタル化が進んでいる。

今やキャラクターまで3DCG化し始めているほどである。紙に手で絵を書き、セル(透明シート)に複写する代わりに、コンピュータで原画を作画し、そのデータを変えていくことで1コマ1コマを変化させ、全体としてスムーズな動きの動画にさせる方法だ。制作の効率化を図り、スピードアップを狙ったのである。

視聴率の低下

平成で直面したもう一つの課題は、アニメ番組の視聴率低下だ。

一つ目の要因は、TVゲーム機の登場。1983年に発売された任天堂のファミリーコンピュータは、85年発売の「スーパーマリオブラザーズ」などの人気を追い風に、最終的には2000万台ちかく日本で普及した。

“空きチャンネル率”という言葉がある。テレビに接続したVTRやTVゲームを使っている率を指す。これが高まると、HUT(総世帯視聴率)が下がる関係にある。

ファミコンが普及し、子供や10代の利用が増え、結果としてアニメ番組の視聴率を押し下げた。

二つ目は少子化問題。

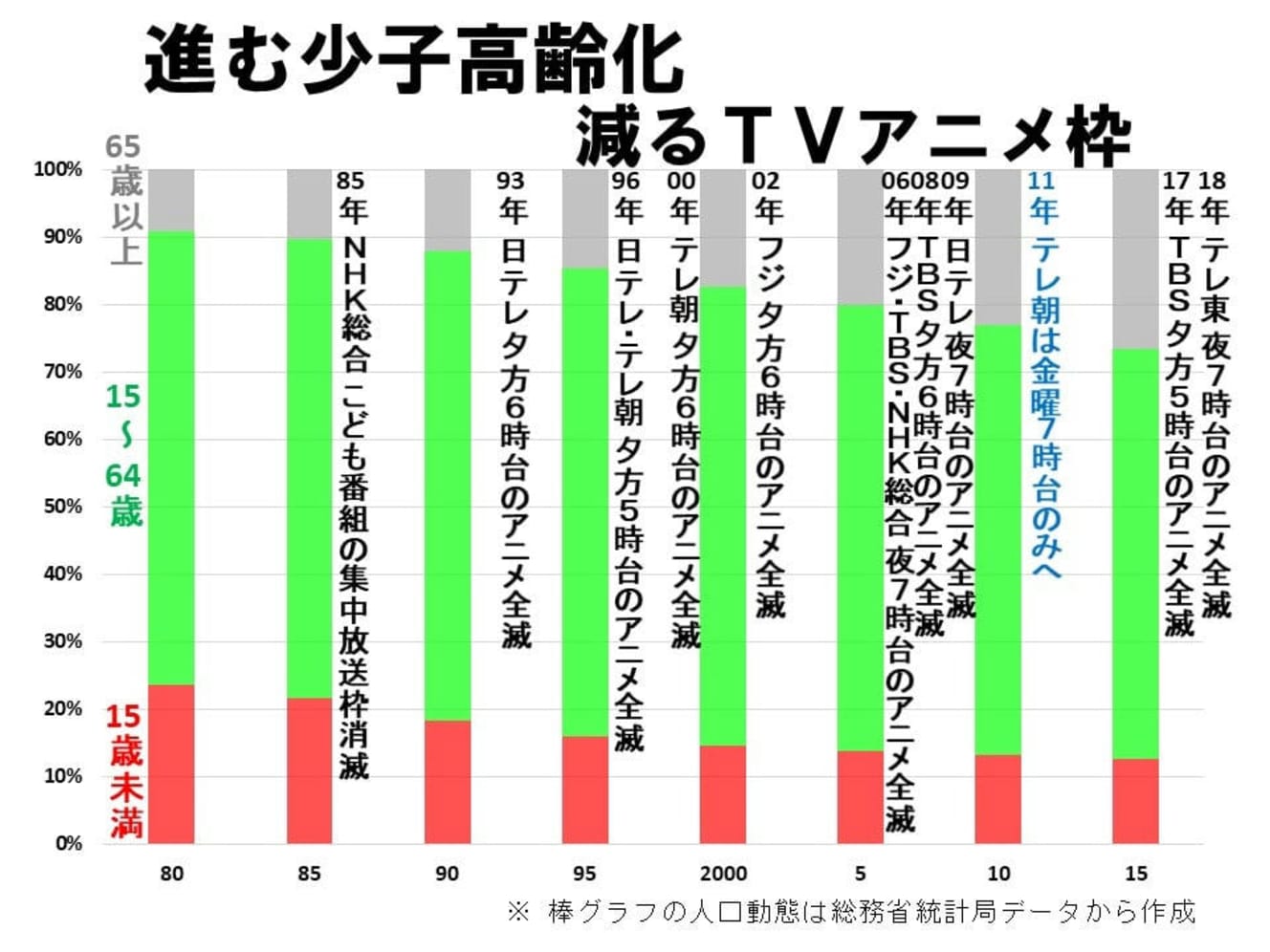

1980年時点での日本の人口は1億1706万人。うち15歳未満のこどもの比率は23%を超えていた。ところが平成元年(1989年)、総人口は600万人以上増えたが、こどもの数は430万人以上減り、割合は18.8%に下がってしまった。

以後こどもの比率は、95年が16.0%・2000年14.6%と減って行き、15年には12.6%まで下がっている。平成元年と比べ、26年ほどで700万人以上こどもが少なくなったのである。

以上のようなTVゲームの隆盛と進む少子化で、アニメ番組は視聴者を十分に集められなくなってしまった。玩具メーカーもスポンサーから撤退し始め、夕方からG帯での放送枠がみるみる減って行ったのである。

平日の夕方6時台からアニメ番組を撤退させた局では、93年の日テレ・2000年テレ朝・02年フジ・06年TBS。夜7時台では、06年にTBS・フジ・NHK総合、09年日テレ、18年テレ東と続き、今や『ドラえもん』と『クレヨンしんちゃん』を放送するテレ朝の金曜7時台のみとなってしまった。

これと反比例するように、深夜アニメが増え始めた。

そして最初から放送後のパッケージ販売など、二次利用でリクープするモデルが進んで行った。これと共にハイティーンや成人向けアニメが増え始め、テーマや表現方法が従来とは異なる進化を始めた。

こうしてテレビアニメは、夕方の子供向けと深夜の若年層向けに二極化した。

そして深夜では、新たなジャンルが確立する。俗に「日常系」などとくくられる、女子高生などの他愛のない日常にフォーカスしたタイプの作品だ。中には『涼宮ハルヒの憂鬱』のように、映画化・DVD・海外展開などで、ビッグビジネスにつながった作品も出てきた。

変わるビジネスモデル

ビジネスモデルの視点でみると、平成のテレビアニメは昭和と大きく変貌した。

かつて20%超を連発した『サザエさん』が10%台前半となり、他は軒並み一桁に留まる。平成初期にはクール平均で17%あった『ポケットモンスター』(ポケモン)が、一桁前半まで落ち、18年には夜7時台から撤退した。

アニメ番組が高視聴率をとり、広告収入を稼ぐ時代は終わったのである。

一方で平成になっての成功例としては、「映画ファースト・次にテレビでマネタイズ」というパターンがある。

最たる例がジブリ映画だ。平成の30年間で、23作品が175回も放送され、単純に足し上げると3000%ほどの視聴率を稼いだ(詳細は同シリーズ【7】「激変! テレビの映画枠とテレビ局製作映画 盛衰30年のワケ」参照)。アニメの制作陣にも、そしてテレビ局にとっても、大きな利益をもたらすパターンとなった。

テレビはこの10年、こうした成功例を増やしてきた。

『時をかける少女』『バケモノの子』などの細田守監督、『君の名は。』の新海誠監督が、ジブリの後を支える作り手として名乗りを上げている。テレビ局のアニメとしては、『名探偵コナン』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などの劇場版を忘れてはいけない。

同じ作品が2~3年に一度テレビで一定の数字を獲るような、優良なビジネスモデルとなり始めているのである。

海外で成功する例も出てきた。

90年代には映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』『ポケモン』がアメリカで大ヒット。DVD市場で一定の存在感を持つようになった。そしてこの数年、NetflixやAmazonプライムなど外資系の定額見放題サービスがアニメに力を入れ始め、アニメのビジネスが拡大し始めている。

テレビ局で最大の成功例はテレビ東京だ。

90年代に『ポケモン』をヒットさせた後、『NARUTO』や『遊戯王』など数々のヒットを飛ばしてきた。実は同局は、週に30枠ほどアニメを放送している。この中からプチヒットが年間数本、大ヒットが数年に1本しか出ないそうだ。

ところが全売上に占めるライツビジネスの比率は、今や24%を超える。その7割はアニメが稼ぎ出している。

同局はテレビの広告収入だけでは赤字に転落する。ところがライツビジネスのお陰で初めて黒字を保っているのである。

テレビアニメが勃興した70~80年代、高視聴率による広告収入が大きな柱だった。

ところが平成での紆余曲折を経て、今やアニメはライツビジネスで大きく飛躍しつつある。電波ゆえ国内に限定されるテレビ番組の中で、平成の30年でアニメは最も世界に飛翔した成功例となったのである。

テレビアニメ黎明期の昭和から絶頂期の平成初期。記憶に残る作品は何だろう? そして今、あなたは、どのようにアニメーションを接しているだろうか?

→テレビ平成30年史〔7〕 激変! テレビの映画枠とテレビ局製作映画 盛衰30年のワケ を読む

- 文:鈴木祐司